- 社内SEとSEの違い

- 社内SEとSEの具体的な仕事内容の違い

- 社内SEとSEに求められるスキルの違い

- 社内SEとSEが仕事でスキルアップできる内容の違い

- 社内SEとSEの平均年収の違い

- 社内SEとSE、転職するならどちらが良い?

- 社内SEに関するよくある質問

- まとめ

社内SEとSEの違い

社内SEとSEは立場や業務内容に違いがあります。スキルとしては重複部分もありますが、社内SEのほうが広く浅く、SEのほうが特定分野に特化して深い傾向です。

社内SEとSEは呼び方も似ているため、業界経験がない、もしくは浅い方の場合は、同じ職種として混同する方もいるでしょう。それぞれの分類や特徴について紹介していきます。

ベンダー企業かユーザー企業かでの分類が一般的

SEはIT技術を利用して課題を解決する仕事の総称です。狭義ではITベンダーに所属して、クライアントのためのITシステム開発を行うエンジニアをSEと呼びます。以降、本記事では狭義のSEの意味で記載します。

SEと社内SEでは業務内容が異なります。社内SEの例としては以下が挙げられます。

-

・社内向けのIT全般に対して、企画、導入、開発、管理などを行う情報システム部門のSE

・自社の外部向けITサービスの開発運用を行うSE

・自社内のDX推進を主業務とするSE

社内向けにシステムの開発を行ったり、ITを用いて社内の業務改善を行ったりする人が社内SEで、ITを活用したサービスや商品をクライアントに提供することに携わる人がSEです。

関連記事:SE(システムエンジニア)におすすめの転職先を業界・職種別に解説

社内SEの特徴

社内SEの大きな特徴は、企業の間接部門に所属していることです。たとえば、金融業界、物流業界、製造業界などの企業に所属し、IT関連の業務を行う立ち位置になります。他部門が働きやすいようにIT周りを整えたり、サーバーやパソコンに不具合が生じれば対応したりする業務が多いです。

また、システム開発ではベンダー企業との交渉役になりマネジメントしていきます。開発の主軸はベンダー企業になりますが、社内SEが適切に要望を伝えなければなりません。

SEの特徴

SEは主にクライアントに対してシステム、もしくは技術力、労働力を提供するエンジニアを指します。自社でシステムを完成させて販売する場合もあれば、クライアント先に派遣される形で技術力、労働力を提供する場合もあります。

社内SEと違い、SEは他社から依頼された開発に携わる点が特徴です。クライアント企業に対して、システムやSEの技術力を提供する企業をベンダー企業といいます。

関連記事:SE(システムエンジニア)とは?仕事内容・年収・役立つ資格などをわかりやすく解説

社内SEとSIerやSESとの違いは?

社内SEは自社内のシステムやサービスの開発・運営に携わる職業で、SIerやSESはクライアントからの依頼によりシステムやサービスの開発・運営を行う事業者です。

また、社内SEが自社内のITインフラの管理や保守、業務効率化の推進を図るケースが多いのに対し、SIerで働くSEは特に開発における上流工程である要件定義や設計などに携わります。つまり、「社内SEとSEの違い」と同様に、仕事内容や求められるスキルなども異なります。

さらに、SESは、SES企業と雇用契約を結び、クライアント先に派遣されて働く客先常駐が基本のため、社内SEとは働き方が大きく違います。

社内SEとSEの具体的な仕事内容の違い

社内SEは社内のITインフラの管理・運用や事業効率化のための企画・推進などをする立場です。

一方、SEはシステムやアプリケーション開発などにおいて上流工程や下流工程、サーバー、データベース、ネットワークなどあらゆる領域のいずれかに特化して開発に関わる立場です。

両者の違いを明確にするために、より具体的な仕事内容を見ながらどのように異なっているかを確認しましょう。

社内SEの仕事内容

社内SEの仕事は、社内のITに関することすべてです。ITを利用して業務をスムーズに行うための支援をすることが社内SEのミッションとなります。企業によって違いはあるものの、IT機器の管理からシステム導入に関する企画まで、社内SEの業務は多岐に渡ります。

関連記事:社内SEの仕事内容とは?必要なスキル、役立つ資格も解説

ITに関する予算管理

IT関連に必要となる予算の管理を行うことも社内SEの業務の一つです。システム投資やシステム運用コスト、IT機器導入費用、減価償却などあらゆる部分でのITに関連する予算を把握する立場にあります。限られた予算でシステムをどのように運用していくかが大切です。

ITに関する企画

業務効率化のため、ITシステム導入に関する企画を立案・提案するのも社内SEの仕事です。業務部門と連携して、業務へのIT導入による効率化の企画を立てます。コストと費用対効果をまとめて、経営層にプレゼンテーションを行います。

システム開発

システム企画が通れば、社内SEはシステム開発プロジェクトの推進を行う立場となります。各企業の方針により、システム開発プロジェクトの推進方法は、内製化かITベンダーへの発注に分かれます。

内製化の場合は要件定義、設計、開発、テストなどを社内で実施するため、その指揮を取り、実際の開発作業も実施するのが社内SEの役割です。ITベンダーに発注を行う場合には、ベンダーの仕事を監視しプロジェクト推進の管理を行います。

開発にはサーバーやセキュリティ、ネットワークなどの知識が必要となります。

システム運用・保守

社内で利用しているシステムの運用および保守を行います。利用者と直接やり取りをするため、意見を汲み上げてシステムの改善を図ることも業務に含まれます。

実際に直接システム運用業務を行う場合と、ベンダーに発注してシステム運用業務の指示、管理を担当する場合があります。インフラ周りの知識が必要です。

ベンダーマネジメント

システム開発や運用・保守で発注したベンダーの業務状況を把握し、適切に管理していくマネジメントも社内SEの重要な業務です。また、特定のベンダーに依存しすぎるベンダーロックインと呼ばれる状況を避け、必要に応じて指示を出したり、外注先を変更したりできる柔軟性があると望ましいでしょう。

マルチベンダーでの開発では、ベンダー間の連携を取り持つベンダーコントロールも重要な責務となります。

ITに関する資産管理

PC、スマートフォン、タブレットやその他の社給デジタル機器などの物理的な資産の管理、ソフトウェアライセンスの管理も業務に含まれます。正しく管理ができると担当者間の引き継ぎをスムーズにし、必要のない投資を避けられるようになります。また、社員が使用する業務ツールやサービスなどの厳重なアカウント管理も必要です。

これに伴い、各種の機器のセキュリティ対応管理も必要となります。

ヘルプデスク

社内の各所から出るトラブル、問い合わせに対応するヘルプデスク業務も社内SEの仕事に含まれます。利用している機器、ソフトウェア、システムに関わる範囲まで、課題の解決に携わります。問題を解決するには、システムやソフトウェア、ネットワーク、セキュリティなどあらゆる知識とスキルを駆使する必要があるでしょう。

SEの仕事内容

ITベンダーに所属するSEの主業務は、クライアントの要求に従ったITシステムの構築とその運用保守です。同じSEと一口にいっても、どの工程、どの領域を担当するかによって、仕事内容や必要な専門スキルが違います。とはいえ、SEの仕事内容はプロジェクトにおける開発に携わることがほとんどです。

関連記事:SEに就職するには|企業の種類や、未経験から目指す方法とは

上流工程(要件定義、基本設計など)

クライアントの要望を聞き出し、システム開発の全体像を決めるのが要件定義です。

業務をシステム化するにあたり、どの業務のどのような作業にIT化を適用するか、どのようなフローで利用するかをクライアントと一緒に考えます。

要件を具体化して目に見える形にしていくのが設計工程の業務です。どのようにプログラムを作り、組み立てれば要件定義で定めたことを実現できるかをドキュメントに書き起こします。

下流工程(プログラミング、テスト作業など)

SEは設計にしたがい、プログラムの作成を行うプログラミング工程、プログラムに対しテストを行い、品質を向上させるテスト工程にも携わります。SEが実作業を担う場合もあれば、作業はプログラマーやテスターに任せ、その管理を行うケースもあります。

携わるプロジェクトによってプログラミング言語が違う場合があります。また、テスト工程ではテスト技法をもとに進めますが、自動化ツールなどを活用して行うケースもあるでしょう。

システム運用・保守

開発したシステムは納品したら終わりではなく、運用に関する問い合わせの対応やアップデートなどの業務があります。新たな脆弱性への対応や適切にインストールできているかなどを適宜確認し、支援することも含まれる場合があります。また、システムに問題が発生した場合は早急に原因を究明し、対応しなくてはいけません。

社内SEとSEに求められるスキルの違い

社内SEとSEの違いは、求められるスキルにもあります。大まかな違いは、それぞれの仕事内容から、次のようにまとめられます。

-

・社内SEは業務を支援する立場として立ち回るためのスキル

・SEはものづくりをするためのスキル

簡単にいえば、「社内SEは幅広い領域をまんべんなく駆使できるスキル」、「SEはある領域に精通した高度なスキル」が必要な点が違いといえるでしょう。

以下では、より詳細に紹介します。

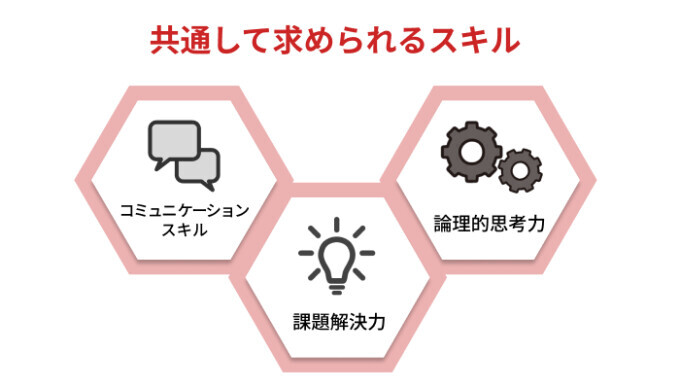

共通して求められるスキル

社内SEとSEで立場や業務内容は異なりますが、共通して必要なスキルがあります。より抽象度の高いスキルといえるでしょう。これらは社内SEやSEに限らず、ほかの職種においてもおおむね共通するスキルです。では、どのようなものが挙げられるか解説していきます。

コミュニケーションスキル

社内SEもSEも、各担当者とコミュニケーションをとる機会があります。具体的には、プロジェクト内のメンバー、他部署、クライアント、ベンダー企業などが挙げられます。各関係者に適切に状況を伝えたり、ヒアリングして要望を聞き出したりする対人スキルは必須です。

課題解決力

システムに携わる仕事は課題が多いです。プロジェクトを進行するうえでは、納期に間に合わない、予算が足りない、人が足りない、急な仕様変更が発生した、などトラブルが多々発生します。社内SEとSEでは立場が異なりますが、どちらも課題の渦中にいることは多いため、課題解決力が必須です。

論理的思考力

システムは設定された仕組みどおりにしか動かないので、SE全般に論理的思考力は必須です。イメージどおりに動くよう適切な構成でプログラムを組まないと、システムが思い通りに動くことはありません。また、対象としているものがシステムなので、開発に関わるメンバーと正確に意思疎通できていないと認識がズレてシステムの不具合などにつながります。つまり、対人業務でも論理的思考力が重要です。

社内SEに求められるスキル

社内SEのミッションはITにより社内の業務をスムーズに行えるよう支援することです。この支援の実現のために必要となるスキルとして、下記が挙げられます。

-

・自社の業務/システムに関する知識

・システム開発とインフラに関する知識

・コンサルティング能力

・業務改善の経験

社内SEは、システムやソフトウェア、ネットワーク、IT機器などの広範な知見と技術力が求められます。システムトラブルが発生した場合も、原因を考察するためには、あらゆる観点から考察できる幅広い知識と経験が必要です。知識が不足していると原因の特定に時間がかかったり解決への糸口が見つからなかったりする場合もあるでしょう。

関連記事:社内SEに必要なスキル|SEとの違いや役立つ資格も解説

自社の業務・システムに関する知識

社内SEは自部門である情報システム系の業務だけではなく、社内のあらゆる部門の業務を知り、そこで使われているシステムやその仕組みを理解していることが支援業務上必要となります。

また、IT企画を立てシステム開発プロジェクトを進めるにあたり、社内のメンバーとして発注先のエンジニアとやり取りを行う窓口となるのも、自社業務への理解が必要となる理由の一つです。

システム開発とインフラに関する知識

社内SEが関わる業務範囲は広く、ときには、システムの開発プロジェクトを管理する立場となる場合があります。そのため、一般的なシステム開発プロジェクトでのプロセスを知っておく必要があるでしょう。また、運用保守の立場ではインフラ分野も担当するため、システムとインフラ関連の知識は社内SEの必須スキルといえます。

コンサルティング能力

システムにおけるコンサルティング能力とは、幅広い視野で現状の問題点や解決策を考え、それをほかのメンバーに説明したりプロジェクトを進行したりする能力のことです。そして、社内SEは社内のシステムをより良いものに改善していく必要があるので、経営層や上司などに提案するコンサルティング能力が必要です。

社内SEとして事務的に業務をこなすだけでは、貢献できる範囲や周囲からの評価が限られるでしょう。

業務改善の経験

社内SEはITインフラ全般を管理しつつ、自社の業務効率化を図ります。現状から問題点や改善できそうな点を分析し、どのような方法で業務を改善するかを検討しなくてはいけません。このような経験が豊富なほど、知識がつき思考の幅も広がるため、そのときに合わせた最適な解決策が検討できるようになります。そのため、業務改善の経験があれば、即戦力になる社内SEとして評価されるケースが多いです。

SEに求められるスキル

SEはシステム開発のプロフェッショナルとして、顧客の要望に応え、QCD(Quality=品質、Cost=費用、Delivery=納期)を満たしたプロジェクトの推進を行うためのスキルが求められます。具体的には以下のスキルです。

-

・業務遂行力

・交渉力

SEのベーススキルとなる、プログラミングスキルやテスト技法、使用ツールの扱いなど技術的なスキルも重要です。

関連記事:SE(システムエンジニア)になるには?独学の方法や資格を解説

業務遂行力

SEは、システム開発の専門家です。高い技術知識を持ち、システム開発や運用で発生する課題を解決しながら、高品質なシステムを作り上げる能力が必要となります。前提としてプログラミングの考え方を理解していることが必須です。

業務に活用でき顧客が満足するプロダクトを生み出し提供するために、現場では専門性と高い技術を兼ね備えた業務遂行力を持つSEが求められます。

交渉力

SEはプロジェクトマネージャーや上司など自社の上層部、クライアントの情報システム部門や業務部門といった相手に対し、システム視点の代弁者としてやり取りをする必要があります。ここでもQCDの達成というハードルが存在し、これに対しシステム側としてどういった方針を取るのか、お互いに納得できる現実解を探すための交渉力が必要とされます。

関連記事:

独学による勉強でSE(システムエンジニア)を目指す方法

未経験でSEに転職するには?年齢別のポイントや年収、実際の働き方を解説

社内SEとSEが仕事でスキルアップできる内容の違い

社内SEとSEは、業務内容の違いから経験できる内容にも大きく違いがあります。就職・転職を検討している人にとっては、その違いが将来のキャリアにどのように影響するのか、気になるところでしょう。

関連記事:未経験から社内SEになるための6つのポイントとは

社内SEは自社の業務システムの知識が身につく

社内SEは社内で利用するシステムに深く関わる仕事であるため、従事している企業の業界知識を専門的に習得できます。また、企業の経営戦略に沿ってシステムの導入や運用を行うため、経営に関わる意識が培えます。このような経験を数年積めば、社内SEとしてより条件や待遇の良い企業に転職したりITコンサルタントなどほかの職種にスキルチェンジしたりすることが可能です。

関連記事:社内SEの仕事・転職に役立つおすすめ資格16選

SEは最新の技術に触れる機会が多い

SEは最新技術に携わる機会が豊富といえます。SEはクライアントのシステム構築を行うため、客先常駐となるケースがあります。そして、プロジェクトが終了するとまた別のクライアントへ派遣される、といった働き方が継続する場合が少なくありません。

そのためSEは派遣先ごとに必要とされる技術が変わり、多くの技術やノウハウを身につけられるようになります。ただしSEでも自社開発に携わるケースもあります。

最新技術に強い関心を持つ経験豊富なSEは、近年需要が拡大しているAIやクラウドの領域などでも活躍できるでしょう。また、特定の領域に特化してスペシャリストを目指すのもスキルアップの一例といえます。

関連記事:SEに必要な7つのスキル|関連職種からスキルアップの方法まで紹介

社内SEとSEの平均年収の違い

社内SEとSEの平均年収の違いについて、実際の求人・転職情報より調査を行いました。レバテックキャリアの職種「社内SE」および「PG・SEすべて」についてそれぞれ90件のデータを抽出し、年収の上限、下限の中間値の平均を取って平均年収を算出しています(2024年4月3日時点)

年収は、同じ職種でも企業によるところが大きいです。また、経験やスキルの有無、担当する業務によっても違いが生じるでしょう。

社内SEの平均年収

社内SEの平均年収は約641万円です。社内SEの中でも企画などの上流工程から携わるエンジニアは高い年収、システム運用やヘルプデスク業務を担当するエンジニアは低い年収となる傾向があります。経験やスキルの程度が、社内SEの評価に大きく影響することを裏付けているといえるでしょう。

社内SEの求人の年収幅の平均は約480万円〜801万円でした。とはいえ、あくまでも平均であり、年収1000万円を超える求人もあります。

関連記事:社内SEの志望動機の書き方は?ポイントと例文も紹介

SEの平均年収

PG・SEすべての平均年収は約767万円です。上流工程やマネジメント業務、高い技術スキルを要する求人では、年収の上限が2000万円のものも複数ありました。一方で、下流工程の求人・転職は年収は高くないものの、必要とされるスキルレベルは低く、経験も比較的少ない傾向があります。

また、求人の年収幅の平均は約489万円〜1044万円となっており、下限と上限の差が大きいです。SEといっても複数の職種が存在するため、フロントエンドやサーバーサイド、セキュリティなど携わる領域や市場の需要によって年収に違いが見られます。

関連記事:

SE(システムエンジニア)の職務経歴書テンプレート|職種別の書き方のポイントも紹介

社内SEとSE、転職するならどちらが良い?

社内SEとSEのどちらかが絶対的に良いわけではありません。一長一短です。

職種に対する魅力の感じ方や転職後にどのようなステップアップを望むかなどは人によって異なるためです。まずは社内SEとSEの働き方や仕事内容などを比較してみましょう。また、それぞれのメリット・デメリットの観点から違いを把握し、どちらを選択すべきか検討する際の参考にしてください。

それぞれのメリットとデメリット

社内SEとSEのメリットとデメリットをそれぞれ表にまとめます。

| 職種 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 社内SE | 業務量が比較的少なく、 ワークライフバランスを保ちやすい |

スキルが停滞しがち 給与が少なめ |

| SE | スキルアップしやすい 給与が社内SEに比べると高め |

激務の場合もあり、 プライベートの時間を確保しにくい |

違いを見比べると、働き方に関しては無理のない働き方がしやすい社内SEのほうが良く、将来的なスキルアップを重視するならSEのほうが有利といえます。

関連記事:社内SEのメリット・デメリット| 院内SEも含めて解説

キャリアアップしたいなら独立系SIerのSEがおすすめ

キャリアアップを目指すのであれば、独立系SIerのSEがおすすめです。SIerは大きく分けて3種類で、ユーザー系、メーカー系、独立系です。

ユーザー系は、IT系ではない企業を親会社に持ち、そこから情報部門が独立する形でできています。メーカー系は、親会社がハードウェアの製造企業で、そこから派生して誕生しています。独立系は、ユーザー系やメーカー系のように親会社を持ちません。

ユーザー系とメーカー系は親会社があるので案件が固定されがちですが、独立系SIerはさまざまなプロジェクトに参画する場合が多いです。そのため、独立系SIerに所属するのがキャリアアップには適しています。

ただし、キャリアアップといってもその企業で生涯働くのではなく、スキルを身につけ自分の市場価値を高めるという意味です。その後の選択肢は豊富で、具体的には、SIerでマネジメント職を目指す、Web業界に転職する、ITコンサルタントになる、などの選択肢があります。

関連記事:

SEの将来性と市場需要|経済産業省のデータをもとに考察

SEからプロジェクトマネージャーになるには|年収や業務内容を比較

SEのキャリアパスとは?キャリアパスの具体例を詳しく解説

ワークライフバランスを重視するなら社内SEがおすすめ

社内SEは業務量が比較的安定しています。SEは企業によっては残業が常習化していたり厳しい納期に追われたりすることがありますが、社内SEにはそういった場面は少ないです。

若い頃はSEとして厳しめの環境で働いていたが、ある程度キャリアを積んだあと、プライベートも重視するために社内SEに転職する、といったケースも多いです。

関連記事:

社内SEの将来性は?仕事内容や平均年収とキャリアパスも紹介

社内SEのキャリアパス|具体例やキャリアアップ転職のコツを解説

社内SEが「人気・勝ち組の職種」と呼ばれる9つの理由

社内SEが「楽な職種」と言われる5つの理由

社内SEに関するよくある質問

社内SEは、仕事内容や求められるスキルなどでSEと重複する部分があるため、職種の違いが分かりにくい人が多いようです。また、SEは関わる領域によって複数の職種に分けられることから、社内SEの比較対象とすべき職種を判断するのが困難であり、違いが把握しにくい要因となっています。

よくある質問に加えて、社内SEとSEとの違いにフォーカスした質問・回答もいくつか紹介するので参考にしてください。

Q1. 社内SEとSEの違いは?

社内SEは幅広い業界に在籍し、その企業のIT部門の業務を担当する職種です。一方で、SEはシステム開発を行うベンダー企業に在籍し、システム開発を担当します。立場の違いから、求められる役割やスキルも一部異なり、社内SEは広く浅く、SEは特定の分野に精通している傾向があります。

Q2. 社内SEとインフラエンジニアの違いは?

主に社内のIT業務全般に関わるのが社内SE、インフラを担当するのがインフラエンジニアです。社内SEはインフラの管理も担当する場合があるため、一部業務が重複しますが、本格的なインフラ設計や構築は外部のベンダー企業に在籍するインフラエンジニアに外注するケースが多いです。

Q3. システム開発とシステムエンジニアの違いは何ですか?

システム開発は、業務効率化などのためにプログラミングによってシステムを開発する仕事です。そして、システム開発を行うのがシステムエンジニアという職種です。プログラミングの工程はプログラマーが担当する場合もあります。そういったケースでは、システムエンジニアは設計を担当します。

Q4. システムエンジニアの年収はいくらですか?

レバテックキャリアの求人では、システムエンジニア(SE)の平均年収は767万円程度です。ただしこの数字はプログラマー(PG)の年収データも含んでいるため、システムエンジニアに限定するともう少し高くなるでしょう。また高スキルが求められる求人では年収が1000万円を超えるものもあります。

Q5. 社内SEに向いている人の特徴とは?

社内SEは業務が多岐に渡るため、日々複数の業務をこなさなくてはなりません。そのため、業務の優先順位を冷静に判断でき、マルチタスクをこなしていける機動力に富んだ人材が向いているでしょう。また、社内SEは求められるスキルが幅広いため、技能を磨いたり情報収集したりといった向上心がある人も適任といえます。

Q6. 社内SEの仕事の魅力は何ですか?

社内SEは、SEと違い客先常駐がほとんどなく、自社で働けることが魅力の1つといえます。また、顧客からの納期に追われずに幅広い業務経験を積みたい人にはメリットが大きいです。さらに、自らの手で社内インフラを支えている実感が得られたり、トラブルなどを解決した際に感謝されたりするのも社内SEの魅力でしょう。

まとめ

社内SEとSEの違いは所属する企業の業種です。社内SEはユーザー企業に所属するエンジニアを指す一方で、SEはITベンダーに所属するのが違いといえます。

かつては社内SEに関しては、業務担当範囲にシステムの構築が含まれない場合がほとんどでした。しかし近年では、内製化や自社サービスの開発を行う社内SEが増えており、業務の幅がさらに広がってきている傾向が見られます。

社内SEに興味のある方は、転職支援実績豊富なレバテックキャリアにぜひご相談ください。

関連記事:

システムエンジニアの志望動機の書き方は?例文付きでポイントを解説

SE転職の自己PRを攻略!例文付きで徹底解説

ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア

レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通しており、現状は転職のご意思がない場合でも、ご相談いただければ客観的な市場価値や市場動向をお伝えし、あなたの「選択肢」を広げるお手伝いをいたします。

「将来に向けた漠然とした不安がある」「特定のエンジニア職に興味がある」など、ご自身のキャリアに何らかの悩みを抱えている方は、ぜひ無料のオンライン個別相談会にお申し込みください。業界知識が豊富なキャリアアドバイザーが、一対一でさまざまなご質問に対応させていただきます。

「個別相談会」に申し込む

転職支援サービスに申し込む

※転職活動を強制することはございません。

レバテックキャリアのサービスについて