SE(システムエンジニア)とは

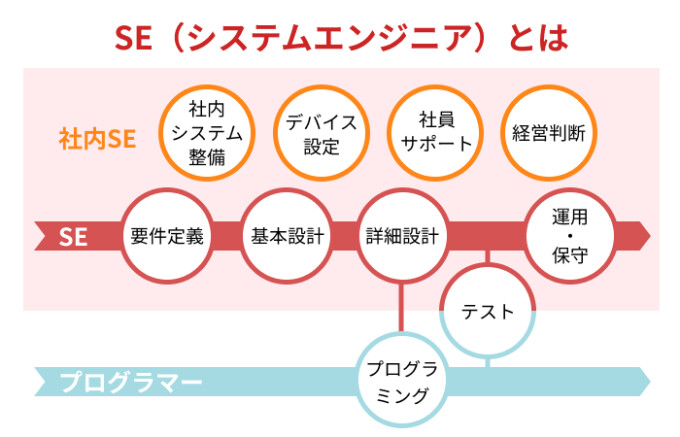

「SE(システムエンジニア)」という言葉は聞いたことがあっても、そもそもどのような仕事を担う職種なのか、詳しいことまでは分からない方も多いのではないでしょうか。SE(システムエンジニア)とは、言葉のとおりシステム開発全般に携わる職種です。その仕事内容は多岐にわたるため、後ほどの「SE(システムエンジニア)の仕事内容」にて詳しく解説します。

ここでは、誤解されがちなプログラマーとの違いや、近年耳にすることの多くなった「社内SE」との関係性について解説します。

プログラマーとの違い

プログラマーは、システム開発におけるプログラミングを専門に行う職種です。顧客と接する機会は少なく、SEが作成した設計書に沿ってプログラミングを行います。

一般的な傾向として、最初はプログラマーとして経験を積み、その後、SEとしてステップアップしていきます。SEとプログラマーの関係でよく例えられるのが、建築士と大工です。建築士は家の設計を行い、大工は設計図を元に家を建てます。同じように、SEはシステムの設計を行い、プログラマーは設計書に従ってシステムを実装します。

社内SEとの違い

社内SEとの大きな違いは扱うシステムが自社外、自社内のいずれに向けて提供するのかという点です。

-

・一般的なSE……クライアント向けのシステム開発設計を行う・社内SE……自社が利用するIT全般の業務を行う

社内SEは、自社内のIT利活用の全般に対し業務を行うため、一般的なSEよりも広い範囲の業務を担う人材であることが多いです。ITシステムの企画から設計、製造、外部発注、運用・保守、IT機器の管理などをトータルに実施します。

企業のバックオフィス業務が抱えている課題は多く、一般的にはそれらの中でどのような課題を解決したいのかを具体化し、SEと相談しながら要件定義を行っていきます。

システム開発会社のSEはあくまでも社外の人間であり、必要とされるシステム開発の方向性が決まらない限りは対応できません。一方で、社内SEはその名の通り社内の人間であるため、会社の課題を当事者としてどのように解決するのかも含めてさまざまな提案を行います。

いわば社内のコンサルティングのような役割も担いながら、専門的なスキルを生かしてシステム開発に取り組んでいくのが社内SEです。

SE(システムエンジニア)の種類

厚生労働省が運営する職業情報提供サイト「jobtag」に定義されているシステムエンジニアは以下の4種類です。

-

・基盤システムエンジニア・業務用システムエンジニア

・Webサイト開発エンジニア

・組み込み・IoTエンジニア

それぞれの違いについて、詳しく見ていきましょう。

基盤システムエンジニア

基盤システムエンジニアとは、ITインフラの設計や構築を担当するエンジニアです。サーバーやストレージ、ネットワークなどのハードウェアの必要数などを設計し、適切なOSやソフトをインストールするなど、システムの基盤を構築します。

最近ではAWSをはじめとしたクラウドサービスを活用する会社も増えているため、ハードウェアに直接触れることなく設計や開発する基盤システムエンジニアも現れました。そのため、導入コストや信頼性が向上しています。基盤システムエンジニアはこれらのサービスを適切に使いこなす知識も重要です。

ITシステムを構築する際に必ず必要となる職種のため、今後も高い需要が予想されます。

業務用システムエンジニア

業務用システムエンジニアとは、顧客の情報システムの開発を担当するエンジニアです。アプリケーションエンジニア、業務系SEとも呼ばれ、顧客の要望に合わせたアプリケーションを構築します。

業務用システムエンジニアは顧客の要望を満たすシステムを設計するために、コミュニケーション能力や高いIT知識が必要です。

Webサイト開発エンジニア

Webサイト開発エンジニアとは、企業や団体の要求に合わせたWebサイトを設計・開発するエンジニアです。フロントエンドエンジニアとも呼ばれ、ホームページやECサイトなどのサービスを開発します。

最近ではスマートフォンの普及に合わせてスマートフォン用のデザインも構築します。表示サイズに合わせたデザインを構築するスキルが必要です。

組み込み・IoTエンジニア

組み込み・IoTエンジニアとは、製品や装置に組み込まれる小型コンピュータを開発し、様々な製品とインターネットを経由したデータ連携を実装するエンジニアです。組み込む製品に応じて適切なセンサーデータの取得や条件に応じた動作の制御を行います。

IoT製品の活用場面は、高齢者見守りシステムやセンサーを用いた生産性管理などさまざまです。今後もIoTやネットワーク技術の向上で需要が高まるでしょう。

SE(システムエンジニア)の仕事内容

ここでは、SEの具体的な仕事内容について解説します。SEは以下の開発工程に沿って仕事を進めていきます。SEの受け持つ仕事内容は幅広いため、段階に応じて一つずつチェックしていきましょう。

要件定義

顧客(自社サービスを開発する場合は関係部署)にヒアリングを行い、顧客がどのようなシステムを求めているかを明確にする工程を要件定義といいます。要件定義では、顧客企業の課題や実現したい事をヒアリングし、システムでどのように解決するかを検討します。

次に必要な機能や要件を洗い出し「要件定義書」としてまとめます。要件定義書には、業務処理手順、システムの操作法、利用するデータ、障害発生時の対応など細かく記載します。要件定義で顧客の要望を正確に汲み取れないと、開発を一からやり直す場合もあるため、大変重要な工程です。

設計

要件定義書に基づいて、システムの設計を行います。設計は「基本設計」と「詳細設計」に分かれており、基本設計ではシステムのあるべき姿をイメージしながら、画面の表示や操作方法、帳票の仕様やデータの入出力等の大枠を決定します。詳細設計では、基本設計で定めた仕様をプログラムの観点でより詳細に設計します。

開発

プログラマーが詳細設計書に従って、プログラミングを行います。チームで定めたプログラミング作法やコーディング基準に則ってコードを記入し、コード作成後はコードレビューやデバッグを行います。このフェーズでのSEはプログラマーから提起される課題解決方法を検討する、プログラマーの進捗とソフトウェア品質を管理するといったサポート役です。

テスト

設計書通りにシステムが正しく動作するか確認し、システムの品質を評価します。テストには、単体テスト、結合テスト、総合テストと複数の種類があります。

各種テストはプログラマーやテストエンジニアが担当し、総合テストはSEが担当する場合が多いです。また、品質管理もSEの仕事です。

運用・保守

システムは開発すれば終わりではありません。開発した後、正常に稼働しているか確認したり、システムの改善を行ったりします。システムの利用に必要な作業を「運用」と呼び、機能を追加したり改修を行ったりすることを「保守」と呼びます。運用・保守もSEの大切な仕事です。

SE(システムエンジニア)の平均年収・求人例

SEの平均年収は統計データによって異なります。複数の求人サイトなどでデータが公表されていますが、概ね500万円前後です。令和3年の国税庁の調査によると、全職業の平均年収は443万円です。

全職業の平均年収と比較すると高めの傾向にあり、求人媒体から見ると年収の上下差は大きく、スキルや経験によって年収が変化する職業といえるでしょう。より高収入を目指すなら、スキルアップやキャリアパスによってリーダーポジションを獲得するなどのステップアップが必要です。

SE(システムエンジニア)になるには

SEになるには、ITに関するスキルはもちろんのこと各種ビジネススキルも必須で、これからSEを目指す場合には、これらのスキルを習得、向上させていく必要があります。

いずれのスキルも重要なことに変わりないのですが、この中でも学習範囲が広く習得に時間がかかるのがITに関するスキルの向上です。SEの作る最終的な納品物はプログラムを組み合わせて作るシステムやアプリケーション、サービスであり、その基礎となるプログラミングを習得することから始めましょう。その後、テストや設計など関連した領域のスキルを習得していくのが効率的な学習方法となります。

とはいえ、SEになる際に全てのスキルを備えている人はほとんどいません。SEとなった後に、OJTにより身に着ければ間に合うことも多いため、まずは素養としてITに関する幅広い知識とプログラミングからとりかかると認識しておきましょう。

SE(システムエンジニア)に求められるスキル

SEの仕事内容は多岐にわたるため、求められるスキルも多様です。ITに直接的に関連するスキルだけでなく、プロジェクトを円滑にまとめていくためのマネジメントスキルや、他の業種と共通するコミュニケーションスキルも非常に重要です。周りと差別化できるスキルを身につけるために、SEとして大切な要素を見ていきましょう。

ITに関するスキル

SEとして仕事をするには、ITに関する幅広い知識が必要です。中でもIT技術に関するスキルは、テクノロジー系と呼ばれることが多いです。

下記のように大きく3つに分類したIT関連スキルが求められるでしょう。

-

・テクノロジー系・マネジメント系

・ストラテジ系

一つずつチェックしていきます。

テクノロジー系

テクノロジー系は、アルゴリズム等の基礎理論、ハードウェアおよびソフトウェアに加え、データベース、ネットワーク、セキュリティといった知識・技術です。また、各開発工程に関する知識もテクノロジー系に分類されます。

マネジメント系

マネジメントスキルは、プロジェクトマネジメントに関する知識・スキルなどです。プロジェクトマネジメントとは、各工程の作業を円滑に遂行する手法のことで、体系化された知識として「PMBOK」というものがあります。

PMBOKには、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメントといった10の知識エリアがあり、分厚い書籍になるほど情報量が多いフレームワークです。

ストラテジ系

ストラテジースキルには、企画、分析、業務知識などが挙げられます。顧客の求めるシステムを開発するには、顧客の業務について知り、業務を分析する必要があります。例えば、会計システムを開発する際、会計に関する知識がなければシステムを設計することは難しいでしょう。

ビジネススキル

SEはたった一人で仕事をすることは少なく、プロジェクト規模によっては営業からプログラマーまでさまざまな役割のメンバーと連携して業務を行います。仕事を円滑に進めるために必要なビジネススキルを紹介します。

コミュニケーションスキル

コミュニケーションスキルは同じ職場で働くプログラマーやデザイナーなどとの連携のために不可欠であると同時に、クライアントとの打ち合わせやヒアリングの際にも大切です。

十分なコミュニケーションスキルが身についていないと、顧客が伝えたい内容を正確に理解できず、全く異なる要件定義書を作ってしまう可能性もあるでしょう。要件定義が遅れれば遅れるほど納期も逼迫し、現場で働くプログラマーやデザイナーなどに大きな負担をかけることも。クライアントの伝えようとしている真意を汲み取り、それを言葉や文章にできるコミュニケーションスキルはSEにとっては極めて重要な要素です。

マネジメントスキル

システム制作段階では、SEがプログラマーに適切な指示を出します。ある程度のマネジメント能力やリーダーシップが必要で、相手の立場を考えつつ全体を総括できる視野の広さも大切なひとつのスキルです。

SEはプログラマーの上位職であるため、実務の際は多くのメンバーと関わります。円滑な人間関係を保ちながら仕事を進めるには、メンバーの状況整理や計画を立てるといったマネジメントスキルによって大きく左右されるでしょう。

ドキュメント作成スキル

エンジニアの多くはドキュメント作成スキルに悩みを持つともいわれています。実際のシステム開発ではITスキルに一見関連のないドキュメントの作成スキルを使うシーンが多いため、日頃から分かりやすいドキュメントを作成するための技術やストックを溜めておきましょう。

きちんと動く優れたシステムがあればドキュメントは重要ではないともいわれますが、ドキュメントが簡素であるために稼働負荷がかかる場合もあります。このスキルはあればあるほどよい能力なので、ワンランクアップのSEとして活躍したい場合は頭に入れておきたいものです。

SE(システムエンジニア)未経験者におすすめの資格

未経験からシステムエンジニアを目指す方は、客観的な知識の証明を得るためにも資格を取得しましょう。ITに関する資格は非常に多く、未経験者が適切な資格を選ぶのは難しいです。ここからは、未経験・異業種からSEに挑戦する方におすすめの資格を紹介します。

ITパスポート

ITパスポートとは、「ITを利用するすべての社会人」に向けた国家試験です。ITに関する基礎知識が求められ、さまざまな業種・職種の受験者がいます。

ITパスポートではITの知識だけでなくITをビジネス利用をする場合の設問があり、IT人材として活躍するビジネスパーソンを育てることが目的です。資格自体はビギナーズレベルなので、基礎基本を押さえているという証明のために活用するとよいでしょう。

基本情報技術者試験

基本情報技術者試験はIPAが行っている情報処理技術者試験の一つで、経済産業省の認定する国家資格です。ITに関する知識が網羅的にカバーされており、SEを目指す上で登竜門的な試験にあたります。上位資格として「応用情報技術者試験」や、「高度情報処理試験(領域別に複数試験が存在)」などがあります。

基本情報技術者試験はプログラマーの多くが目指す試験でもあり、最低限のプログラミングスキルやIT関連の専門知識を有していることを証明できます。未経験からSEを目指すのであれば、その第一歩として基本情報技術者試験の合格に向けて勉強してみましょう。

SE(システムエンジニア)の仕事に役立つ資格

システムエンジニアとして市場価値を上げていくには、入門資格だけでは不十分です。ここからは、システムエンジニアとしてステップアップするためにおすすめの資格を6つ紹介します。

応用情報技術者試験

応用情報技術者試験とは、基本情報技術者試験の上位資格です。ITSSは上から2番目のレベル3に設定されています。ITに関する基礎的な知識を持っている方を対象としており、システム開発からITに関する知識まで幅広く問われます。

ORACLE MASTER

ORACLE MASTERは大手データベースベンダーのオラクル社が主催するデータベースのスキル認定を行う資格試験です。オラクルのデータベース製品は、商用リレーショナルデータベース業界のディファクト・スタンダードであり、この試験の勉強をすることでデータベースの基礎知識・スキルだけでなく業界標準のデータベースを扱えるようになります。

机上の勉強だけでは合格することは非常に難しい試験です。Oracle製品の価格は極めて高額ですが、1ヶ月無料で利用できる体験版が提供されているため、これを活用して集中的に勉強することがおすすめです。

シスコ技術者認定

シスコ技術者認定はネットワーク製品大手のシスコが提供する資格制度です。エントリー、アソシエイト、プロフェッショナル、エキスパートとレベル別に資格が分かれており段階的に学習しやすい環境が整っています。

特にネットワークエンジニアのSEを目指している方にとっては必須ともいえる資格です。未経験から目指すのであれば、まずはエントリー、アソシエイトレベルの合格を目標に勉強してみましょう。プロフェッショナル、エキスパートレベルの資格は、実務経験を積みながら目指す方が多いです。

マイクロソフト認定資格

マイクロソフト認定資格はMicrosoft社の提供するソフトウェアやサービスに関する専門的なスキルを証明する資格です。誤解されがちな資格として「マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)」がありますが、これはOffice製品を扱うスキルを問う外部企業による認定資格であり、マイクロソフト認定資格とは別物です。

マイクロソフト認定資格には「アソシエイト」「エキスパート」「デベロッパー」「スペシャリスト」の4レベルがあり、それぞれ専門分野ごとに複数の試験が存在します。事前に特定の資格を保有していないと取得できない資格も存在するため、段階的に上位資格を目指す必要があります。

Linux技術者認定資格

Linux技術者認定資格は「LinuC」と「LPIC」という2種類が存在し、いずれもLinuxに関するスキルを問う資格です。

Linuxとはサーバー向けに利用されることの多いOSのひとつで、WindowsやMacOSといった市販のOSに比べて極めて自由度が高いことが特徴。しかし、設計や利用において考慮が必要な点が増え、セキュリティリスクが高まる問題も生じるため専門的なスキルも要求されます。

この資格ではLinuxの持つリスクを正しく理解し、優れたパフォーマンスを発揮できることを目的に設定されました。

「LinuC」と「LPIC」の違いは、「LinuC」が日本国内向け、「LPIC」が世界共通の基準という点です。「LinuC」も「LPIC」も保有していればLinuxの専門的なスキルを有していることが証明されます。特にサーバーエンジニアやネットワークエンジニアなどのインフラ系のSEを目指す方にはおすすめの資格です。

システムアーキテクト試験

システムアーキテクト試験とは、情報システムの構造を設計する際に全体の最適化を担う高度な専門技術を持ったエンジニアに最適な資格です。具体的には情報システムに求められる要件を分析し、最適なアーキテクチャの検討・選定や保守・運用計画を検討する、システム開発を主導するスキルを問う資格といえます。

特にシステム開発の上流工程を担う人にとってはスキルの証明となり、SEとして実務経験を積んだうえで転職する際などに高い効力を発揮します。一般的な情報システム開発だけではなく、組込みシステムやIoTを活用したシステム開発のスキルも問われるため、SEとして幅広い業界を見てみたい方にとってもおすすめの資格です。

ネットワークスペシャリスト試験

ネットワークスペシャリスト試験とは、情報処理推進機構(IPA)の実施する国家試験です。ITSSレベル4に分類される高難度試験の1つで対象者像を「高度 IT 人材として確立した専門分野をもち、ネットワークに関係する固有技術を活 用し、最適な情報システム基盤の企画・要件定義・開発・運用・保守において中心的 な役割を果たすとともに、固有技術の専門家として、情報セキュリティを含む情報システムの企画・要件定義・開発・運用・保守への技術支援を行う者」と定められています。

試験内容はネットワークシステムの企画から構築、運用・保守に関する知識が要求されます。

情報処理安全確保支援士試験

情報処理安全確保支援士試験とは、情報処理推進機構(IPA)の実施する国家試験です。ITSSレベル4に分類される高難度試験の1つで対象者像を「サイバーセキュリティに関する専門的な知識・技能を活用して企業や組織における安 全な情報システムの企画・設計・開発・運用を支援し、また、サイバーセキュリティ 対策の調査・分析・評価を行い、その結果に基づき必要な指導・助言を行う者」と定めています。

試験内容は情報セキュリティマネジメントに関する出題からシステム利用におけるセキュリティ対策まで広く出題されます。

SE(システムエンジニア)に必要な知識を身につける勉強法

前項で紹介したとおりSEになるにはスキルの習得が不可欠です。本項ではSEに必要なIT技術関連スキルの身につけ方について紹介します。限られた時間の中で効率よく知識を習得するために、書籍や資格、スクールなどを有効活用することがポイントとなります。

書籍を活用する

書籍での学習はもっとも費用を抑えた学習方法と言えるでしょう。基礎レベルから上級者向けまで幅広く書籍が出版されていますので、自分のレベルに合わせて書籍を選択しましょう。ここでは、基礎レベルの書籍を紹介します。

Webサービスを利用する

プログラミング学習ではWebサービスを利用することができます。SEはプログラミングを行わない場合も多々あるのですが、プログラミングスキルは設計を担当する上で必須です。無料から学習することができるサービスがほとんどなので、まずは試しに使ってみることをおすすめします。

スクールに通う

スクールの良いところは、学びやすいよう体系化されたコンテンツで学習できることと、疑問点を専門家に直接聞けるなどのサポートを受けられることです。資格取得対策やエンジニア向けの就職支援を行っているスクールもあるため、学習分野に合わせてスクールを探してみてください。

関連記事:SE(システムエンジニア)になるには?独学の方法や役立つ資格を解説

SE(システムエンジニア)に向いている人の傾向

以下のような特徴を持つ人は、SEに向いていると言えます。

-

・常に冷静に対処できる・論理的思考力が高い

・向上心が強い

現時点で上記の特徴を持っている人は良いですが、そうでない場合は上記の特徴を満たせるように意識しておくと良いでしょう。それぞれの特徴について説明します。

常に冷静に対処できる

SEの仕事は予期できないトラブルに対処するシーンが多いです。システム開発プロジェクトでは、小さな問題が多数発生し、それを一つずつ解決します。

問題の発生に対し、慌てることなく、他人事とせずに冷静に対処できることはSEにとって重要な性質です。SEとして働く間に身につくものでもありますが、普段から心がけることで冷静さを保つ訓練をしておくとよいでしょう。

論理的思考力が高い

SEの扱うシステムは、小さなプログラムを組み合わせて構成されています。それぞれのプログラムをさらに細かく分解していくと、コンピュータに対する命令を積み上げて複雑な処理を実現しています。システムとは小さな命令を大量に組み合わせて構成されたものです。

システムを設計する仕事は、小さな理屈を積み重ねて、大きな仕組みを作り上げる仕事と言い換えることができます。このため、論理的に理屈を組み合わせる論理的思考力がSEにとっては重要視される考え方です。

向上心が強い

SEの扱うIT技術は現在も技術の進歩が続いており、システムやアプリケーションに最新の技術を取り入れることが価値を生み出しています。SEには技術の進歩に伴い、学習を行い、知識を拡大し続けることが求められます。学習し続けることが必要なため、技術への強い興味と向上心を持っていることが重要な資質となります。

SE(システムエンジニア)からのキャリアパス

SEはプログラマーの次のステップとして目指す方が多いですが、SEとして経験を積んだ後はどのようなキャリアパスが考えられるのでしょうか。SEとして経験を積んだエンジニアは、システム開発にかかわる基本的なスキルやマネジメントスキルも身についているため、さまざまなキャリアパスに進むことができます。

関連記事:

SEのキャリアパスとは?キャリアプランの具体例を詳しく解説

SE(システムエンジニア)からプロジェクトマネージャーを目指す方法

スペシャリスト

スペシャリストといっても方向性はいろいろありますが、特定の分野に特化してスペシャリストを目指していくというキャリアパスもあります。

既存の枠組みだけでなく、たとえば特定の言語や技術に特化する、というキャリアアップでも問題ありません。トレンドの技術であれば、AI、ビッグデータ、ブロックチェーンなどが代表的です。

ITスペシャリストは、IT分野のスペシャリストのことです。具体的なキャリアアップ方法としては、特定の技術に特化する場合もあれば、ITというカテゴリーで幅広くスキルアップする方法もあります。幅が広ければスペシャリストではないと思われるかもしれませんが、ここでいうITスペシャリストはプロジェクトマネージャーのようなゼネラリストとの対比でそのように呼ばれています。

ITスペシャリスト

ITスペシャリストは、IT分野のスペシャリストのことです。具体的なキャリアアップ方法としては、特定の技術に特化する場合もあれば、ITというカテゴリーで幅広くスキルアップする方法もあります。幅が広ければスペシャリストではないと思われるかもしれませんが、ここでいうITスペシャリストはプロジェクトマネージャーのようなゼネラリストとの対比でそのように呼ばれています。

関連記事:ITスペシャリストとは?仕事内容や資格|効果的な学習方法も紹介

プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャーはプロジェクトを円滑に進めるためのマネジメントを行う職種です。ITスキルも必要になりますが、コミュニケーションスキルや広い視野でプロジェクトを見る能力が重要になります。SEからのキャリアアップとしては王道といえるでしょう。

コンサルタント

コンサルタントは企業に対して業務改善や利益拡大のためのアドバイス、ヒアリングを行う職種です。SE出身のコンサルタントの場合、IT技術、知識を武器にコンサルティングを行います。ITコンサルタントはスキルや経験次第で収入が上がりやすく、SEからのキャリアとしても人気があります。

プリセールス

プリセールスは、技術的な観点から顧客に対して提案やアドバイスを行う職種です。IT営業職に同行し、技術的なサポートを行う場合が多いです。SEとして身に付けたIT知識と、コミュニケーションスキルがあればプリセールスとしても働けます。

フリーランス

システム開発はパソコン一台あれば仕事ができます。サーバーなどのインフラ側の業務は現場でないと厳しい場合も多いですが、SEのようなシステム開発側のポジションであれば自宅からでも作業ができます。フリーランスとして場所や時間にとらわれず自由に働くことが可能です。

SE(システムエンジニア)の将来性について

SEの将来性について不安視する見方もありますが、IT化DX化が求められる現在において将来性は高いといえます。情報システムやネットワーク、さらには情報デバイスなどに使用される組込みシステムまで、私たちが日常生活を送るうえでIT関連のテクノロジーは欠かせません。

AIによってエンジニアの業務は大幅に効率化されつつある現在、やがてSEという職業はなくなるのではないかといった声もあります。しかし、既存で運用している情報システムを根本的に見直し、新しいシステムに移行するのは極めて手間がかかり、難易度も非常に高いです。IT人材の持つ課題にはさまざまありますが、IT業界のレポート※によると特に人材の量・質が不足しています。

よってSEがAIにとって代わることは可能性としては低く、これからも求められる職種といえるでしょう。

※DX白書2023 第4部 デジタル時代の人材

SE(システムエンジニア)に関するよくある質問

最後にSEに関するよくある質問に回答します。

Q1. SEは何をする職種?

システムエンジニアの仕事内容は、システム開発や情報システムの構築・運用の担当などです。顧客の要望に合わせてシステム開発を行い、開発したシステムの保守・運用を行います。また、システムエンジニアは設計だけ行い、開発をプログラマーに任せることが多いです。

Q2. プログラマーとSEの違いは何ですか?

ITエンジニアはシステム開発における企画や設計などの上流工程から運用まで関わる職種です。一方プログラマーは構築フェーズのプログラミング記述部分に特化した職種で、プログラミング言語の知識や論理的思考力、ITエンジニアに内容を説明するプレゼン力が要求されます。

Q3. SE とは何の略ですか?

SEとはシステムエンジニア(System Engineer)の略称です。また「エスイー」と読みます。

まとめ

SEとは幅広い知識・スキルが求められますが、ものづくりに携わる職種としてやりがいを感じる人が多い仕事でもあります。また、IT技術者は需要の高さから平均年収も高い傾向にありますので、将来性は十分に高いです。

SEを目指す場合には、広範なIT知識とプログラミングなどの技術的スキルがバックボーンとして必要となります。すべてをSEになる前に習得する必要はありませんが、SEを目指す場合には一度触れてみるのがおすすめです。

ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア

レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通しており、現状は転職のご意思がない場合でも、ご相談いただければ客観的な市場価値や市場動向をお伝えし、あなたの「選択肢」を広げるお手伝いをいたします。

「将来に向けた漠然とした不安がある」「特定のエンジニア職に興味がある」など、ご自身のキャリアに何らかの悩みを抱えている方は、ぜひ無料のオンライン個別相談会にお申し込みください。業界知識が豊富なキャリアアドバイザーが、一対一でさまざまなご質問に対応させていただきます。

「個別相談会」に申し込む

転職支援サービスに申し込む

※転職活動を強制することはございません。

レバテックキャリアのサービスについて