- SEの需要と将来性が高い理由

- SEの将来性がないと噂される理由とその実態

- SE業界は今後どうなる?

- 将来的に需要が高まる分野とは

- 将来性の高いSEの特徴

- SEの求人例

- SEのキャリアパス

- SEの将来性に関するよくある質問

- まとめ

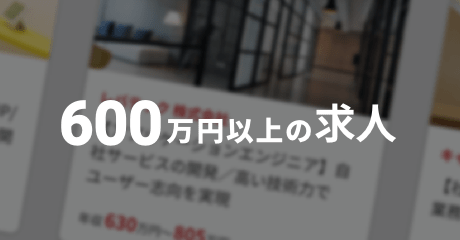

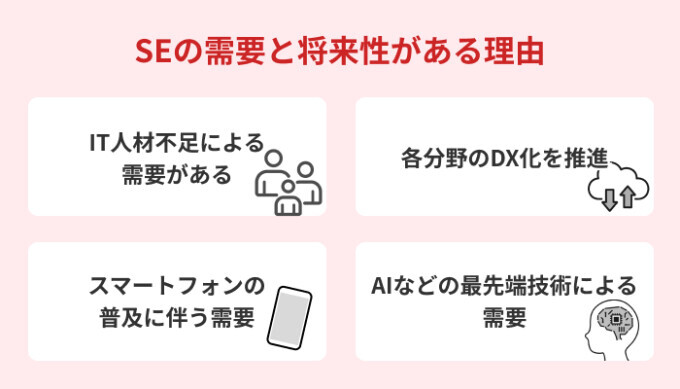

SEの需要と将来性が高い理由

結論から言うとSEの需要と将来性は今後も高いでしょう。その理由としては、主に「IT人材の不足」「DXの推進」「急速なIT技術の進化」などがあげられます。

グローバルを含めた企業間の競争が激しくなる中、各社がデジタル技術を活用した新たな価値を生み出すためしのぎを削っています。このような背景もあり、国内では以前からIT人材の不足が指摘されており、状況改善には至っていません。またAIなどの最先端技術へ対応するための人材も足りておらず、先端技術に関連するスキルを身に着けたSEの需要は非常に高くなるでしょう。

それぞれ細かい理由について解説していきます。

人手不足のため需要がある

経済産業省の「IT人材需給に関する調査」によると、IT人材の不足は拡大が進み、2030年時点では最大で79万人のIT人材が不足すると予測しています。また、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX白書2023」では、2022年の調査において回答企業の80%以上が「質」、「量」の両面でIT人材不足を感じていると回答しており、IT人材の不足が解消されていないことを裏付けています。

IT人材の供給が不足していることは、裏返して言えばIT人材には強い需要があるといえます。

参考:

IT人材需給に関する調査

DX白書2023

各分野でのDX化の推進

経済産業省から2018年9月に発表された「DXレポート」によると、2025年前に企業がデジタル化に取り組まない限り、2025年~2030年にかけて年間12兆円もの経済的損失を被ることになるといわれています。これは、複雑化・ブラックボックス化した既存システムを運用するままだと市場の変化に対応できないばかりか、システムの維持運用に膨大なコストがかかるという経営課題を抱えることになるためです。

その対策として既存システムを刷新し新たなデジタル技術を活用するために、SEの需要が高まっています。ITを商品とするITベンダーはもとより、今日ではユーザー企業もIT技術者の必要性を認識し、社内IT部門の強化が図られています。従来ITベンダーにITシステムの開発を外部委託していたユーザー企業も、各社のビジネスと強く結びつくDXの実現に向けては、社内の体制を強化して柔軟かつ素早い対応をする必要があるためです。

ITベンダー以外の企業でもIT人材が必要とされることは、SEにとっては需要が増加して選択肢が増えることになります。

参考

DXレポート

スマートフォンの普及に伴い需要が増している

総務省による「令和4年通信利用動向調査」によると、スマートフォンの普及が進み世帯での保有率は90%を超えました。個人の保有割合も77.3%と増加傾向にあり、今やスマートフォンは生活に欠かせない情報通信機器といえます。

スマートフォンは基本的にインターネットへの接続をもち、SNSやWebを通じて個人の生活を拡げる役割を果たしています。その利便性からWebサービスやスマートフォンアプリがユーザーから強く求められ、それを受けてアプリケーション開発市場が拡大中です。アプリケーション開発市場の拡大はSEを含めたITエンジニアの需要を高める結果につながります。

参考:令和4年通信利用動向調査

AIなどの最先端技術による需要

将来性が高いと考えられているのが最先端の技術を扱うSEです。現状ではAI、機械学習、IoT、ビッグデータとデータサイエンスなどの領域が最先端技術とされており、今後も新たな領域が生まれてくるでしょう。これらの先端技術は学習コストの高さから希少価値が高く、絶対数も少ないため需要は高まり続けています。

経済産業省の「我が国におけるIT人材の動向」によると、先端IT人材に対し高い収入を提示する企業が増加しています。先端IT技術は企業のビジネスにおいても利用価値が高く、その需要は今後ますます高まっていくでしょう。

一方で、従来型のIT人材は将来的に余剰が発生し需要が低下する予測が存在します。従来型IT人材の需要の低下が発生した場合、それぞれの価値を高めるべくリスキルが求められるでしょう。

参考:我が国におけるIT人材の動向

このように、IT人材の不足や求められるDXの推進、急速なIT技術の進化により、今後ますますSEの需要と将来性は高いといえます。

SEの将来性がないと噂される理由とその実態

IT業界を支えるのはSEをはじめとしたITエンジニア達です。今後もIT人材の需要は続くといわれていますが、その将来性についてはいくつかの雲行きの怪しい噂もあります。それは今注目されているAIの存在と、以前より言われていた長時間労働についてです。本項ではこれらの噂を踏まえてSEの将来性について解説します。

AIにとって替わられるのではないかという意見がある

SEの将来性がないとされる説の、その根拠の一つと考えられるのが「AIの台頭により現在人間の行っている仕事の多くを機械が代替する」というIT技術の進歩によって人間の仕事が無くなっていくという未来予測です。単純労働やパターンがある仕事については実際にAIやRPAの活用による効率化、自動化が進んでいます。

しかし、AIによりSEの業務がなくなると単純に話は繋がりません。基本的に、SEのミッションは顧客の課題をITで解決することです。顧客ごとの個別の事情、状況、社会的な情勢、進歩する技術、複雑な人間関係といった背景を持つシステムの構築という業務においては、パターン化は難しく、要件や要望は最新の技術を取り入れ続けるため収束する気配は見当たりません。

また、AIの利用においても全てが自動で行えるわけではなく、データによる教育、考え方の誘導、アルゴリズムの選定などはエンジニアによりチューニングされています。そこにはSEの活躍の余地があり、AIの進歩はSEの将来性がなくなることとは直接関係していないといえるでしょう。

それでも、この噂については単純に目をつぶっていることにも問題がありそうです。業務が単純な作業の繰り返しとなってしまっているSEにとっては、警鐘と受け取るべきでしょう。最新技術を活用して、顧客の課題をITで解決するために日々自己啓発することが求められます。

要求されるのは「従来型IT人材」ではなく「先端IT人材」

経済産業省による「IT人材需給に関する調査」では、IT人材を「先端IT人材」と「従来型IT人材」とに分けて推計しています。先端IT人材とは「AIやビッグデータ、IoT等、第4次産業革命に対応した新しいビジネスの担い手として、付加価値の創出や革新的な効率化等により生産性向上等に寄与できる IT人材」と定義されています。従来型IT人材とは「従来からの需要に対応するIT人材」と定義されています。

調査の結果、IT人材は不足しており、将来的にも人材の不足は進むと推定しています。そんなデータの中でも注目しておきたいのが、先端IT人材と従来型IT人材では需要に差があり、将来的に従来型人材は余剰が発生すると推測されていることです。調査資料の中でIT人材の2030年における需要は、先端IT人材は多くのシナリオにおいて不足するのに対し、従来型IT人材は多くのシナリオで余剰となることが示されています。SEの中でも将来的に需要があるかどうかは、先端IT人材か従来型IT人材か、身に着けたスキルなどによって異なるということです。

全てをAIで行えるわけではないため人の手は今後も必要

AIの様々な分野の進出は著しい勢いです。AIを使った「言葉から画像生成するサービス」は出力レベルの高さゆえに、イラスト作成者の職業を奪うのではないかという論争にまで発展しました。SEの仕事に関する問題と共通する部分も多いのではないでしょうか。

一方で、何でもAIで人間の知的行動が再現できるかと言えば、そうではありません。以前として、汎用型AI(強いAI)は実現が難しく、現状では一部対象に用途を限られた弱いAIのみが実装完了している状態です。強いAIの作成に関しては実現可否を検討している段階のため、SEの仕事がすぐにAIに取って代わられるものではありません。

長時間労働のため35歳定年説が噂されたことがある

IT開発の現場を支えるSEはなかなか忙しい職種であることは否めません。案件やポジションによっては、体力勝負となる場合もあります。

このため、かつてよく聞かれたのが「ITエンジニア35歳定年説」です。頻発するトラブルから残業が続き、ITエンジニアは35歳が体力的な限界となるという論旨で、現場で35歳を超えたSEがあまり見られなかったことも、この説の裏付けとされていました。

近年では労務管理が厳しくなり、労働者の健康が考慮されている

SEはヒューマンリソースでアウトプットを作り出す仕事のため、高い成果をあげるためには労働時間が増加するということも、この説の根拠とされていました。長時間労働に耐えうる体力が保たれる年齢として、35歳がその定年として挙げられていたのでしょう。

IT関連事業における労働は歴史が浅く、対策が不十分な現場は存在したと思われます。かつては体調を崩すSEの話もよく耳にしました。しかし、そういった状況が問題視され、近年は労務管理が厳しくなり、エンジニアの健康が考慮されるようになってきています。働き方改革による考え方の変化もあるのでしょう。

35歳ごろを境にキャリアアップするSEが多い

もうひとつ、この説に影響を与えていると思われるのが、エンジニアのキャリアパスです。代表的なキャリアパスとして、SEやプログラマはプロジェクトリーダーを経てプロジェクトマネージャーになるというモデルケースがあります。これは、優秀なエンジニアが35歳ごろを境にプレーヤーを離れ、マネジメントに向かうという、日本の企業の仕組みとも関連した事情が背景となっています。このキャリアパスそのものは特に否定的な要素があるわけではありません。重要なのは自分の目指すキャリアパスを描いておき、それに従って行動していくことです。

確かに30歳過ぎに体力の曲がり角があるとは社会一般でもいわれることです。長く活躍するSEとなるためには、35歳ごろまでに体力任せから効率的な仕事への転換を図ることが必要です。近年では元気な40~50代エンジニアも珍しくはなく、スキルを見込まれた60代再雇用エンジニアも存在しています。

SEの平均年齢

経済産業省「IT人材需給に関する調査」によれば、2014年時点(2015年国勢調査結果)でITエンジニアの平均年齢は39.5歳というデータがあり、その後も高年齢化が進むと想定されています。既に平均年齢が35歳を超えており、35歳定年説には根拠がない証明となっています。

SE業界は今後どうなる?

SE業界は、テクノロジーの急速な進展と共に絶えず進化しています。この業界は、新しい技術の導入や働き方の変化、さらには異業種との連携によって、今後も大きく変わり続けるでしょう。では、具体的にどのような変化が予想されるのか見てみましょう。

50代以上のSEが増えていく可能性がある

現在、SE業界では若手のエンジニアが多い傾向にありますが、今後は50代以上のSEが増加する可能性があります。これは、テクノロジーの変化に伴う生涯学習の必要性と、経験豊富なシニアエンジニアに対する需要の増加によるものです。高齢化する社会で、キャリアを長く続けることが重視される中、経験を活かし続けることができる環境が整っています。

また、これから10年間で、現在49歳~59歳の中堅SEが大量に定年退職すると予想されています。しかし、少子高齢化に伴い若手はなかなか増えません。このため、若手SEの育成が重要な課題です。一方で、技術者不足解消への道は長く、未知数が多い状況です。このような中で、50代以上のSEが引き続き活躍する可能性が高まっています。

働き方の改善が進む

SE業界では、従来の長時間労働や過度なストレスが問題視されてきましたが、働き方の改善が進むと予想されます。リモートワークの普及やフレキシブルな勤務体系の導入により、ワークライフバランスが重視されるようになるでしょう。また、メンタルヘルスへの配慮や働く環境の改善も、業界全体での課題となっています。

このような状況を受け、昨今では働き方の改善が進んでいます。具体的には、残業時間の削減や、労働環境の整備など、労働条件の改善が挙げられます。これにより、SE業界における働き方のストレスが軽減され、SEの定着率が向上することが期待されます。

社内SEや医療SEの需要も高まる

DXの推進が進む中、企業内のシステムやプロセスの最適化を担う社内SEの重要性が高まっています。また、医療分野では、医療機器の開発や病院システムの運用・保守など、専門的な知識を要する医療SEの需要も増加しています。これらの役割は、特定の業界知識やスキルを要するため、専門性の高いSEが求められるでしょう。

将来的に需要が高まる分野とは

これから先もSEとして活躍することを考えるのならば、トレンドや需要の高い分野を押さえておくことが重要です。具体的には、AIやビッグデータ、IoT、情報セキュリティ、クラウドサービス分野に対する知識やスキルを持ったSEは転職市場でも需要が高く、将来性も高いと言えるでしょう。

以下の記事では、SEの転職先事例など詳しく解説しています。SEの転職市場が気になる方は、こちらもあわせて御覧ください。

関連記事:SE(システムエンジニア)におすすめの転職先を業界・職種別に解説

AIやビッグデータの分野

AIやビッグデータの活用は、特に業界、業種を限っての需要ではなく、あらゆる分野で導入が検討されている技術です。データの積み重ね、蓄積により傾向を見いだし、予測をたてるという手法は柔軟性があり、どの様な業務領域でも応用がきくものです。DXとも関係が深く、高い需要が今後も続くことが想定されます。

医療機器・家電のIoT分野

あらゆるモノにセンサーを付け、インターネットを経由してそのデータを収集するIoT技術。IoTの活用はAI、ビッグデータと関係が深い領域です。IoTによるデータの収集は、AIの学習データやビッグデータそのものを産み出す仕組みとなることがその理由です。

各分野で有効な活用方法が模索されていますが、特に有望な分野として期待されているのが医療機器や家電です 。両分野ともIoTと非常に相性がよく、様々な活用方法が模索されています。医療分野では連続した時間の健康に関するデータ集積、管理が、健康管理に役立つことは想像に難くありません。家電の分野では、エアコンや風呂の湯沸かしの遠隔操作、高齢者向けのみまもり家電など既にビジネスが確立されてきており、技術の転用が広がって行くものと予測されます。

情報セキュリティ分野

情報セキュリティのリスクの大きさは、昨今のニュースでも多くの人の知ることとなってきています。その一方で、情報セキュリティリスクへの対応を行うセキュリティ人材の不足が深刻化しています。総務省の「我が国のサイバーセキュリティ人材の現状について」によると、2020年時点でセキュリティ人材の不足数は20万人近いと予測されています。今後もITの活用が行われる以上、確実な需要が見込まれる分野といえます。

参考:我が国のサイバーセキュリティ人材の現状について

クラウドサービス分野

ITインフラの第一の選択肢と言えるほどに普及が進んでいるのがクラウドサービスです。技術知識や環境構築スキル、利用スキルは今後のSEにとっては必須科目のひとつとなります。

総務省が2023年に発表した「令和4年通信利用動向調査の結果」によると、クラウドサービスを利用している企業の割合は7割を超えているといわれています。さらに利用企業の約9割が「効果があった」と回答しているため、今後もクラウドサービスを利用する企業は増えることが予想されます。

そのため、クラウドサービス分野は今後も高い需要が見込まれるといえるでしょう。

クラウドサービスは現在も急速な発展を続けており、次々と新たなサービスが生まれ提供されています。クラウドベンダー間の競争も激しいため、有用なサービスにいち早く適応できるSEとなれれば需要が高まります。

参考:令和4年通信利用動向調査

プラント分野

製造設備までを含めた各種の工場に関わるプラント分野のSEも、将来性が高いと考えられます。科学、石油、電力や製鉄など各種の産業において、それぞれの専門的な知識が必要とされる領域です。製造設備とのシステム連携やIoTの活用など、SEの活躍シーンも多数想定され、今後需要が高まることが予測されています。

モバイル通信分野

先に記載したスマートフォンの普及やIoTの人気上昇を支えているのが、モバイル通信の仕組みです。2020年には大手キャリアで5Gのサービスが一般向けに開始されるなど、技術進展の著しい分野でもあります。いまやインターネットのない生活は想像できないという人も多く、社会インフラの一つとも言えます。

このモバイル通信に関する分野もSEの活躍の場が広がっています。5G通信など高速、大容量の通信サービスが提供が始まってはいるものの、サービスの性能が限界まで引き出せているコンテンツはほとんどありません。5Gの性能を活用したソリューション、サービスに関わるSEに需要が高まることが想定できます。また、ローカル5Gなどのネットワーク環境を構築するインフラ系のSEも需要は高いでしょう。

将来性の高いSEの特徴

今後のIT業界では先端IT人材の需要が高まり、従来型IT人材が余る状況が想定されています。そのような状況下で、「将来性の高いSE」とは、具体的にどのような特徴を持っているのでしょうか。本項では、今後も活躍する将来性の高いSEと企業が考えるエンジニアの特徴を紹介します。

最新技術を習得する向上心がある

SEの評価で最も大きな比重を占めるのがスキルです。経験もスキル向上には重要ですが、技術的なスキルの向上には学習が必要となります。

また、技術は希少性が高いものほど価値が高くなります。他に技術者のいない新しい技術を習得するか、最新ではなくとも他に並ぶ人のいないレベルまでスキルを高められれば、需要と高い収入を望むことが可能です。

明確なキャリアビジョンを持っている

SEとして働く上で、中長期的な目標を持ち、キャリアプランをたてているエンジニアも将来性が見込めます。業務を行いながら最新技術の習得に励むのはとても大変なため、向上心を強く持つためにも、明確なキャリアビジョンを持つことが重要です。

SEのキャリア実現にはスキル習得が付随します。計画的にスキルを習得できなければ、キャリアも望む通りには実現できません。スキル習得も含めキャリアビジョンを持っていれば、SE個人としての将来性を高めることが可能です。

企業から見れば、自分の行く末に関する重要な計画を建てられているかどうかは、計画的に事業に取り組む力の有無を判断する基準となります。システム開発プロジェクトは一定の期間で計画的に実施するため、計画性と計画通りに進める能力が求められるのです。

意欲が高く積極的に行動できる

SEとして高いキャリアを目指す場合には、マネジメントなど業務領域を拡げていく必要があります。目の前に存在する担当範囲の業務をこなしながら、新たな業務に挑むことでしか仕事のできる範囲は広がっていきません。SE個人のスキル上昇とも関連があるため、意欲を持って自分から動き出せる積極性が重要視されます。

セルフマネジメントができる

セルフマネジメントとは感情や行動、体調などの自己管理を意味します。増加したリモートワークや顧客先での作業において、自己を律して動ける人材が将来的にも活躍できると考えられます。

突き詰めていくと、タスクマネジメントやリスクマネジメントといったITエンジニアが業務で必要となるマネジメントとも通じます。

高度なITスキルがある

ITスキルとは、プログラミングスキルやデータサイエンスの知識、セキュリティに関する幅広い知識などです。これらのITスキルを身につけることで、特定分野のITスキルに特化していなくても多くの企業に求められる人材になれます。

例えば、セキュリティに関する知識を身につけてシステムをサイバー攻撃からシステムを守る、クラウドに関する知識を身につけてクラウドサービスを活用したシステムを構築する、プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力を磨いてクライアントやエンジニアと円滑にコミュニケーション行うなどが期待されます。

これらの業務は多くの企業で発生するため、将来性の高いSEになれるでしょう。

SEの求人例

将来的に需要が高まる分野で事例としてあげたビッグデータ、IoTの分野での求人例を、レバテックキャリアの求人・転職情報から紹介します。

ビッグデータを扱うシステムエンジニア

【想定年収】

400〜800万円

【業務内容】

・新規サービス企画におけるデータの検証や評価に必要な技術支援

・データベースの構築や分析手法の選定

【求められるスキル・経験】

・統計やデータ解析の知見、数理モデル業務の経験

・SAS/SPSS/Tableau/R/Pythonなどをつかったビックデータ分析の経験

・分析基盤などのソフトウェア開発案件経験

・DBの操作、テーブル構成などの経験

【その他】

・9割以上がリモートワーク

・開発環境:Python、SAS、R言語

IoT分野のシステムエンジニア

【想定年収】

600〜1,400万円

【業務内容】

・データ分析基盤(ETL、DWH、データレイク)の企画、導入、運用、保守

・分析用データの活用コンサルティングおよび可視化

・IoTデバイスの組み込みソフトウェア開発、デバイス展開

【求められるスキル・経験】

・データ分析基盤(ETL、DWH、データレイク)の企画、立ち上げ、導入、運用、保守経験

・分析用データの活用コンサルティングおよび可視化の経験

・IoTデバイスの組み込みソフトウェア開発、デバイス展開の経験

・コンテナワークロード(ECS、EKS)およびAWSのCodeシリーズ等を利用したCI/CDパイプラインの実装経験

・円滑にコミュニケーションが取れる方

【その他】

・開発環境:Python、Windows Azure

・フルリモートワーク

SEのキャリアパス

SEとして十分な経験・技術を身につけた方の主なキャリアパスはITスペシャリストをはじめとした3つが挙げられます。自分に見合ったポジションで力を最大限発揮するためにも、キャリアパスを確認していきましょう。

ITスペシャリストを目指す

ITスペシャリストとは、情報技術に関する高度な知識やスキルを持ち、SEと比較して専門分野に深い知見を持つ職種です。そのため、SE時代に1つの技術を磨くことでITスペシャリストを目指せるでしょう。

例えば、今後需要が高い分野のITスペシャリストであれば、セキュリティ分野に特化したセキュリティエンジニア、クラウド分野に特化したクラウドエンジニアなどがあげられます。また、SEがもつシステム設計に特化したシステムアーキテクトもあります。

関連記事:ITスペシャリストとは?仕事内容や資格|効果的な学習方法も紹介

プロジェクトマネージャーを目指す

プロジェクトマネージャーとは、プロジェクトの計画から予算・リソース管理、スケジュール管理などプロジェクト全体を指揮し責任を持つ職種です。プロジェクトマネージャーを目指す場合、SEで身につけたITスキルだけでなく、高いマネジメントスキルやコミュニケーションスキルを身につける必要があります。

ジェネラリストを目指す

ジェネラリストとは、SEに要求されるITスキルに加えてビジネススキルやマネジメントスキルを兼ね備えた人材です。職種でいえば、ITコンサルタントやITコーディネータがあります。

プロジェクトマネージャーにプロジェクト管理能力を求められるのに対して、ジェネラリストは様々な業務に対応することが求められます。SEと比較してIT関連ではなくプロジェクト進行やビジネスに沿った提案が求められるため、コミュニケーション力やビジネス(金額や情勢の傾向に関する知見)スキルが要求されるでしょう。

フリーランスとして独立する方法も

SEをはじめとしたIT技術職は自身のスキルを明確にしやすいため、フリーランスとして独立する人も多いです。フリーランスとして活躍する場合は高いITスキルや専門性に加えて、簿記や税金に関する知識を身につけ自身で確定申告や社会保険料の納付などが必要になります。

また、自身を売り込む営業力など総合的なスキルも求められるので、フリーランスとして独立する前に、必要なスキルを洗い出すと良いでしょう。

SEの将来性に関するよくある質問

最後にSEの将来性に関するよくある質問に回答いたします。

Q1.SEの仕事内容は?

SEの主な仕事内容は、ソフトウェアの開発・設計です。クライアントのニーズを把握し、それに基づいてソフトウェアの仕様を決定する上流工程を担当します。具体的には、要求分析や要件定義、基本設計や詳細設計などです。また、ソフトウェア開発に伴う予算管理や人員配置、進捗管理などの業務もSEの業務になります。

Q2.SEに求められるスキルは?

SEには「顧客の要求を汲み取り、システム設計するコミュニケーションスキル」が求められます。なぜなら、顧客の要件を正確に理解し、その要件をシステムに正確に反映する必要があるからです。また、顧客と効果的にコミュニケーションをとることができ、顧客のニーズを満たすシステムを設計するために必要な情報を引き出す必要があります。

Q3.SEに将来性はありますか?

SEは将来性が大いにあるといえます。その理由は「IT人材の不足」「DXの推進」「急速なIT技術の進化」などがあげられます。これから企業や組織でデジタル化を進める上で、SEの役割は非常に重要です。また、ビジネスプロセスの最適化やシステムの設計・開発を行うためには、SEの存在は欠かせません。

以前から言われているIT人材の不足はより拡大が進み、2030年時点では最大で79万人のIT人材が不足すると予測されています。それに対し、AIや機械学習などが急速に発展し、さまざまな分野で最先端技術を活用したシステムの需要が高まっています。そのため、これらの専門知識を有したSEは今後ますます必要とされるでしょう。

以上のことから、SEの将来性は高いと言えます。

まとめ

SEをはじめとしたIT人材については、ITの業務への活用およびDXの実現に向けて需要が引き続き存在しています。IT人材は人口減などの影響を受けて、供給が不足している状態です。さらに2030年に向けてその不足は増加すると予測されています。

その中でも、今後求められ高い収入に繋がっているのは、先端技術スキルやトレンドとなっている技術の習得ができる人材です。AI、ビッグデータ、IoT、クラウドなどへの対応が一つのポイントとなっています。実際に現状でも、該当分野に関するシステムエンジニアは比較的高い年収の求人が存在しています。

ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア

レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通しており、現状は転職のご意思がない場合でも、ご相談いただければ客観的な市場価値や市場動向をお伝えし、あなたの「選択肢」を広げるお手伝いをいたします。

「将来に向けた漠然とした不安がある」「特定のエンジニア職に興味がある」など、ご自身のキャリアに何らかの悩みを抱えている方は、ぜひ無料のオンライン個別相談会にお申し込みください。業界知識が豊富なキャリアアドバイザーが、一対一でさまざまなご質問に対応させていただきます。

「個別相談会」に申し込む

転職支援サービスに申し込む

※転職活動を強制することはございません。

レバテックキャリアのサービスについて