- Webエンジニアが転職活動を成功させる6つのステップ

- Webエンジニアの仕事内容

- 未経験からWebエンジニアへ転職するには

- Webエンジニアの転職で評価されるスキル

- Webエンジニアの転職で有利になる資格

- Webエンジニアの年収

- 年代別でのWebエンジニアへの転職活動のコツ

- Webエンジニアの需要が高い理由

- Webエンジニアに関するよくある質問

Webエンジニアが転職活動を成功させる6つのステップ

Webエンジニアが転職活動を始める際の準備を成功させる6つのステップを紹介します。また、各ステップで登場する準備のコツについても抜粋し、「Webエンジニアが転職活動を成功させる準備のコツ」としてまとめています。

STEP1. 転職活動の流れと準備にかける時間を把握する

─まずはざっくりした転職活動の流れと、準備にどれくらい時間をかけるべきなのか、教えていただけますか?

Webエンジニアの転職の流れについては、情報収集をしたり成果物をまとめたり、必要な書類を作成したりと、準備を約2〜3週間かけて行い、そこからはどういう手段で転職活動をするかによって異なります。

求人サイトを利用するなら、サイトに登録後、そこから企業へ直接応募して、書類選考、面接と進んでいきます。また、エージェントを使う場合には、まずカウンセリングを受けていただき、ご紹介した求人のなかから応募、書類選考、面接の流れとなります。

また、求人は生き物なので、転職を希望するエンジニアの年齢やタイミングなどの要素もあいまって、時間が経つに連れどんどんチャンスが少なくなっていきます。ですから「思い立ったが吉日」とばかりに、勢いで仕上げてしまうことをお勧めしています。

STEP2. 転職目的・優先したいことを整理して志望動機を考える

─転職準備として、転職の目的や理由をまとめるのが、なかなか大変です。上手く行う方法はありますか?

まずは、先に職務経歴書を書いてみてください。

後でブラッシュアップができるので精度は気にせず、新卒から現在まで、具体的にどんな仕事をどのような環境で行ってきたのか、なぜその技術を選択したのか、どのように設計したのか、などをざっと書き出してください。書き出すことで、ご自分が『できること』が可視化され、頭のなかが整理されていきます。そして、『やりたいこと』を考えるようにしてください。

すると、『できること』と『やりたいこと』の間にどんなギャップがあるのか、『やりたいこと』をするために何が足りないのかを割り出すことができます。

それが転職の目的であり、今後転職先で成し遂げるべき最初の目標になります。それが分かると、自然と転職理由や転職活動で大切にすべきことについても、まとまってくるはずです。

あとは、時間軸で考えることも有効です。例えば「1年以内、3年後、5年後にはこういうことをやっていたい」など、ご自分のビジョンを時間軸に沿って細分化し、書き出してください。そうすることで転職の目的や理由が割り出せることがあります。

全体的に、準備としてその作業をきちんとできている方は内定が出るタイミングも早く、内定獲得の確率も高い傾向にあります。

まずは、ご自身の転職の目的について、以下の観点でまとめてみましょう。

なぜWebエンジニアに転職したいのか

ITエンジニアと一言でいっても、システムエンジニアやプログラマー、ネットワークまたはデータベースなどのスペシャリストなど、多くの職種が存在します。その中で「Webエンジニア」に転職したい理由は何でしょうか。例えばIT未経験の人は、Webエンジニアに興味を持った理由や、「自分がもっている〇〇という経験を活かしたいから」といった活かしたい経験などをあげるとよいでしょう。

なぜその企業で働きたいのか

Webエンジニアという職種を選んだ理由が明確になったら、次に考えるのは転職先である企業を選んだ理由です。Webエンジニアを必要としている企業は非常に多いですが、その中でもなぜこの企業を選んだのか」という理由を明確にしましょう。例えば、その企業がもつ有名なWebサービスを手がけてみたい、というようなその企業でない特徴をあげるとよいでしょう。

これまでの経験をどう活かせるか

実際にWebエンジニアとしてその企業に転職したら、自身の経験をどう活かしていくかを考えましょう。ここでは、自身の経験から他者にはない自身の強み・長所をあげましょう。

これら3つの観点でまとめていけば、転職理由が明確になるとともに、転職後の目標もわかりやすく伝えることができます。

STEP3. 転職活動を行う方法を考える

─Webエンジニアが転職活動を行うためには、具体的にどういう方法がありますか?

以前は求人サイトかエージェントを使うのが主流でしたが、最近増えているのは、ダイレクトリクルーティングサービスを利用したり、社員紹介(リファラルリクルーティング)の制度を利用するケースですね。

─それぞれの転職方法を使うメリット・デメリットを教えていただけますか?

求人サイト

求人サイトを活用するメリットは、さまざまな求人を広告や記事の形態でチェックできることです。反面、良い情報ばかりが掲載されているため、実際の現場状況などを把握しづらいことが難点となります。企業側としては、通期や複数名で採用したい場合などによく用いる方法なので、ピンポイントで「この企業のこの事業をやりたい」という要望に叶うWebエンジニアの求人は、比較的少ない傾向があります。

ダイレクトリクルーティングサービス

ダイレクトリクルーティング(ソーシャルリクルーティング)では、エージェントなどを介しないで活動を行うため、”エージェントなどのフィルターがかからない”という意味で多くの企業からスカウトを受けやすいです。フラットに自分の市場価値を診断できるというのと、スカウト次第では自分が想定していなかったキャリアを発見するきっかけになるというのは、大きなメリットです。

ただし面接の対策を立てづらかったり、条件交渉については、基本的には転職者自身が行う必要があります。これらのメリット・デメリット両方を踏まえると、自立志向性が強い方に向いているでしょう。

エージェント

私たちのようなエージェントをご利用いただく場合、転職準備を我々がお手伝いできることが大きなメリットです。転職の目的や理由がフワッとしていても、コーディネーターがヒントを提供してリードさせていただいたり、相談相手を務めさせていただき、転職準備をお手伝いします。志望企業の求人や面接の傾向を事前にお伝えしたり、面接が苦手な方にはアピールの仕方などの対策を立てさせていただいたりと、お申し込みから転職先決定まで、しっかりサポートします。

反対に、非公開の求人についてはご登録いただかないと確認いただけないので、その分、登録のお手間がかかります。

─レバテックキャリアでは、具体的にどんな対策をしていますか?

まず、これまでのノウハウや過去にその企業を受けられた方の情報などを参考に、事前にメールで通りやすい人材の傾向や企業が面接で見ているポイント、過去の質問内容など、テクニカルな話を含めてお送りしています。また、面接にどのレイヤーの担当者が立ち会うのかもお知らせし、当日はどの辺りをメインに話せばいいのかを見極める材料としていただいています。

あとは、各社の営業担当から転職希望者の方へ、事前に連絡を差し上げるようにしています。そして場合によっては対面で、予めお送りしていたメールの内容に加えて、その企業で働くやりがいなどプラスαの情報もお伝えします。実際に面接でどんな話をするのか、「それはもうちょっとこういうニュアンスに変えていったほうが良いかも知れませんね」などの、具体的なQ&A対策も行っています。

─良いエージェントサイトの選び方を教えてください。

大前提として、まず「求人の数が多いこと」です。そしてWebの業界にどれだけ豊富な知識を持っているか(≒どれだけ高い専門性を有しているか)ということは、重要な判断基準となります。扱う求人数が少ないと選択肢が限られてしまいますし、そうなった場合やはり、コーディネーターが少ない求人の中から当てはめるという事態が発生するリスクが高まるからです。

あとは、ぜひカウンセリングに行ってみていただきたいですね。希望条件を聞く時に、Webエンジニアの方に対して「こういうのも向いてますね」などと、新しい気づきをくれるエージェントは、転職活動で利用する価値があるエージェントだと思います。専門性の高いエージェントと低いエージェントの違いは、このような「気づき」を与えられるかどうかが大きいですね。

─レバテックキャリアを利用するメリットを伺えますか。

レバテックでは現在、SESも含めて5,000社以上の企業との取引実績があり、それらの現場で稼働するエンジニアの方々から日々、生の声が上ってくるので、情報の鮮度が非常に高いんですね。

人事担当者と現場のエンジニアとでは、感じ方や考え方にどうしても開きが出てきてしまいます。そんななか、現場からの新鮮な情報を活かしてアドバイスをさせていただけることは、レバテックキャリアの確かな強みですし、転職規模者の方々にとって大きなメリットだと言えるでしょう。

※SES…システムエンジニアリングサービスの略。ソフトやシステムなどの開発・運用に用いられる委託契約の一種。特定業務への技術者の労働の提供をする契約。

関連記事:転職エージェントとは?利用の流れやメリット・デメリットを解説

STEP4. キャリア・スキルや経験の棚卸しをする

─そもそも、なぜスキルやキャリアの棚卸しをしておく必要があるのでしょうか?

ご自分の技術的な強みやビジョンを事前にまとめておかないと、職務経歴書をきちんと書けないですよね。あとは面接で、手がけてきた仕事内容や役割について質問された時、しっかり棚卸しできているWebエンジニアの方とそうでない方とでは、明らかに受け答えの様子が違ってきます。無論、前者のほうには余裕があります。

最近では、面接で「携わってきたシステムの構成図を書いてみて下さい」というお題が出ることもあります。ペンを渡されて、ホワイトボードなどに簡単に書き出すよう指示を受けるわけです。

─それは、面食らう方もいらっしゃるでしょうね。

はい、中には。Webサービスをアジャイルの少人数体制のチームで開発し、設計の段階からスピーディーに回していたりすると、その辺りの視点や感覚を持っている方が多いんですが、SIなどでウォーターフォールでの開発がメインだと、例えばシステムの目的や全体像、その中で自分がどんな役割を担っていたのかなどについて、しっかり把握できていない方もいらっしゃるんですよね。

─棚卸しすべきことを教えていただけますか?

「どんなサービスやシステムについての仕事をしてきたのか」は当然必要ですし、できればそれが誰を対象として、何を成し遂げるためのものなのか、という点も押さえていただきたいですね。

あとは構成図の話で触れたように、システムの全体像であったり、システム構成や言語選択の理由などについても把握しておいてください。例えば、すごく拡張性のあるサービスなので○○という言語をチョイスしただとか、スピード感を持ってリリースしないといけないサービスだったので、☓☓の言語を選定しただとか。そうした背景が肝心です。

ご自分が手がけてきた開発環境やフレームワーク、ミドルウェアも大切です。さらにバージョン管理のツールだったり、CircleCIやJenkinsのようなCIツール(継続的インテグレーションツール)などの棚卸しも大事ですね。最近では職務経歴書にこれらの経験も書くことが一般的になっていますが、そういった事情を知らないとスルーしがちですよね。でも、Webエンジニアとして当たり前だと捉えがちなことを細かく思い出して、棚卸しすることが必要なんです。

あと、エンジニアには意外と忘れがちな方が多いのですが、ご自分がどういう成果を残してきたかということも、棚卸ししてください。

─成果というと?詳しく伺えますか?

例えばプロジェクトの中でどういう動きをしていたのか、などですね。定量的なものは挙げていただきやすいと思うんですが、数字では表せない定性的な内容も、忘れずに押さえていただきたい。業務の可視化ができていないとか、無駄な作業が多いなどといった課題に対して、ご自分がどういうスタンスでどんな手段やツールを用いて解決されてきたのか。そうした働きに対して、周りから得られた評価も重要です。

─評価はどのように表現すればいいですか?上司やお客さんに褒められた、というだけではきっとダメですよね?

そうですね。例えばあるプロジェクトに入る時に、以前の動きが評価されてバイネームで指名をされましたとか、客先から「必ずあなたに来て欲しいんです」と言われたとか、そういうケースがあれば挙げていただくといいでしょう。

関連記事:エンジニア面接の逆質問25選|企業が質問を求める意図は?

STEP5. 応募する企業の情報収集をする

─転職活動を成功させるうえで、情報収集は重要だと思います。なかでもWebエンジニアが転職する場合には、事前にどのような情報を集めておくといいでしょうか?

まずは興味がある業界についての情報は押さえるようにしましょう。例えば業界のトレンドやよく用いられている技術、どういうエンジニアが向いているのか、業界シェアなど、できるだけ把握しておきたいところです。

次に、応募企業についてを始め、同社で提供しているサービスの特徴、類似サービス、サービスの開発環境や運営体制などについても情報を集めておきたいところです。

─上場していない企業の経営状態や現場の状況、職場の雰囲気など、なかには入手しにくい情報もあると思うんですが……。

技術環境については公開している企業も多いですが、実際の現場環境や労働時間など、そうした内情は転職希望者個人のお力だと、どうしてもキャッチしづらい傾向があると思います。

エージェントを使っていただくとそれらを把握しやすくなりますし、選考要素を含まないカジュアル面談などで、例えば企業の文化や風土のようなソフト面をはじめ、実際にサービスへの取り組みや環境など、なかなかWeb上では拾えないことを直接、企業の採用担当者に聞いていただくということも可能です。

また転職を考えている分野に関する勉強会に参加するのも非常に有意義だと思います。

─Webエンジニアの方が情報収集を行うために、おすすめのサービスやメディアはありますか?

例えば勉強会なら、他社ですがTECH PLAYやconnpassのようなサービスを使って、面白そうな集まりを見つけてみるのがよいです。これはすごくオススメですね。

あと学習に関しては、自宅でできるので便利なのが、オンラインのプログラミング学習サイトですね。例えばProgateはビジュアル解説が多くて分かりやすいと言われています。Webだけでなくスマートフォンでも学習できる環境もあるのでおすすめです。

最近では弊社が運営する「レバテックカレッジ」のようなメンター・フォロワーがいるプログラミングスクールの利用者も増えています。学習や情報収集の選択肢が増えたのはエンジニアの方にとってはよいことですね。

STEP6. 思い立ったら早めに行動に移す

─転職活動を行う前の心構えについて教えてください。

強い気持ちを持つことが、とても大切です。100社受けても1社受けても、入社できるのは1社だけです。もしなかなか受からなくても、どうか落ち込まないようにしてください。あとは、知らないのに知った風になる、思っているだけ、夢見ているだけ、という姿勢は転職ではNGです。実はそういう方って多いんですよね。まずはアクションを起こしていただきたいですね。

─そこでいうアクションとは例えば?

エージェントを訪ねてみるのも1つの手ですが、僕は転職自体を迷っているWebエンジニアの方には、まずは1社、行きたい業界の企業の採用面接を受けてみることをおすすめしています。

─いきなり面接ですか?

はい。書類選考を通過する必要はありますが、企業を訪ねて採用担当者と話をしたり、人事担当者からその企業についての情報を得たり、ご自分の経歴やスキルについてのフィードバックをもらったり。転職にはいたらなかったとしても、必ずご自分の糧にはなるはずですよ。

転職を検討中、活動中のWebエンジニアに向けて

─転職を検討している、または転職活動を行っているけどなかなかうまく行かないというWebエンジニアの方に、ひと言メッセージをお願いします。

これから転職活動を始めようと考えていらっしゃる方には、まずは動いていただきたいですね。転職でしか得られない新しい可能性を広げるチャンスが必ずあると思いますので、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいです。

Webエンジニアにとって、転職を重ねることは決して悪いことではないと考えています。Webエンジニアという職種はさまざまな働き方をできる職業ですし、転職をすることについてネガティブな印象を持つ必要はありません。

転職活動がなかなかうまく行ってない方については、もう一度、準備した内容や自身の強みが整理できているかなど、初心に戻って準備をし直していただくことをおすすめします。そうすればきっと、活路を見いだせるはずです。

Webエンジニアが転職活動を成功させる準備のコツまとめ

Webエンジニアとして転職を成功させるためのコツはいくつもあります。本章ではその中でも特に大事だと考えられる4つのコツを解説します。

転職を思い立ったら早めに行動する。

1社受けて必ず転職できるとは限りません。100社受けても入社できるのは1社だけです。なかなか採用されなくとも落ち込まず、とにかくアクションを起こしましょう。

転職の準備は2~3週間で集中し、最初に転職目的や優先事項を整理

転職活動の準備は2~3週間で集中して行います。最初に転職の目的や優先事項を整理しましょう。転職の目的探しに困ったら、職務経歴書を書いて『できること』と『やりたいこと』とのギャップを割り出すとよいでしょう。目的探しには、『3年後、5年後に自分が何をやりたいのか』時間軸で考えることも有効です。

スキルや経験の棚卸は、職務経歴書にできる限り詳しく情報を落とし込む

複数の転職経験がある場合、スキルなどを棚卸しすることで、キャリアパスを裏付ける材料が見つかります。棚卸しするときは、これまで「どんなサービスやシステムについての仕事をしてきたのか」対象者や目的、自身の役割を記載しましょう。さらに、システムの全体像や構成、開発環境や使用したツールについても押さえておくと、自身の経験をより詳細にアピールできます。

詳しい情報を入手したいなら、転職エージェントを活用する

転職エージェントを使うと、実際の現場環境や労働時間など、Webでは入手できない情報をキャッチできます。また、経歴やスキルについてのフィードバックも得られます。転職自体に迷っていたら、面接だけでも受けてみるのもよいでしょう。

集めるべき情報は、興味がある業界のトレンドやよく使われている技術、業界シェアなどがあります。また、志望企業について、同社で提供するサービスの特徴や類似サービス、開発環境や運営体制などについての情報を集めておきましょう。これらの情報を確認しておくと、自身の経験を活かせる先を明確にすることができます。

Webエンジニアの仕事内容

ここからは改めてWebエンジニアの基礎知識や転職において有利になるポイントを紹介していきます。

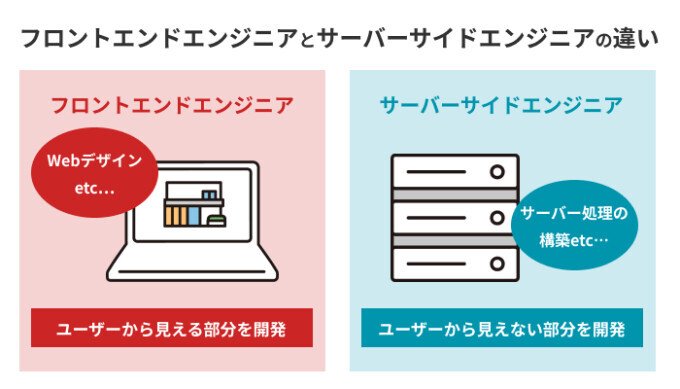

Webエンジニアは、WebサイトやWebアプリケーションの開発に関わるエンジニアです。Webエンジニアには、フロントエンドエンジニアとサーバーサイドエンジニアの2つがあります。

フロントエンドエンジニアの仕事内容

フロントエンドエンジニアは、WebサイトやWebアプリケーションのユーザーインターフェースを開発するエンジニアです。主に、HTML、CSS、JavaScriptなどを使用して、Webページのデザインや動作を実装します。

フロントエンドエンジニアの仕事内容について、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせて御覧ください。

関連記事:フロントエンドエンジニアの仕事内容とは?スキルや年収、やりがいも解説

サーバーサイドエンジニアの仕事内容

サーバーサイドエンジニアは、WebサイトやWebアプリケーションのバックエンド側の開発を担当するエンジニアです。主に、PHP、Ruby、Pythonなどのプログラミング言語や、データベース、Webサーバーなどを使用します。

サーバーサイドエンジニアの仕事内容について、以下の記事でも詳しく解説しているので、こちらも御覧ください。

関連記事:サーバーサイドエンジニアとは?仕事内容や資格、言語の勉強方法などを紹介

未経験からWebエンジニアへ転職するには

Webエンジニアに限らずITエンジニアは技術職であるため、一定のスキル・経験がないと業務をこなすのは非常に難しいです。そのため、未経験の人がWebエンジニアに転職するのは敷居が高いと感じるでしょう。

しかし、Webエンジニアになる前の人は誰もが未経験からスタートです。必要な情報を入手し、求められるスキルを習得しておけば、Webエンジニアに転職することは可能です。ここでは、未経験からWebエンジニアへ転職する方法について解説します。

Webエンジニアへに求められるスキルを習得する

とにかく必要なスキルを習得しましょう。フロントエンドエンジニア、サーバーサイドエンジニアそれぞれ、求められるスキルが異なります。Webエンジニアとして転職後も活躍するためには、一人で業務を行えるだけのレベルまで習得しておく必要があります。また可能であれば、フロントエンドエンジニアおよびサーバーサイドエンジニア両方のスキルをある程度習得しておくと、仕事の幅が広がります。

転職サイトやエージェントを利用する

IT業界全般のトレンドから企業がWebエンジニアに対して求めている情報まで、情報を集めるには転職サイトや転職エージェントを活用しましょう。転職サイトや転職エージェントは情報を提供してもらえるだけでなく、自分のスキル・経験にあう求人を紹介してくれます。これにより、転職できる可能性が大幅に高まります。無料で利用できるので、複数の転職サイトやエージェントを利用するのも有効です。

Webエンジニアの転職で評価されるスキル

Webエンジニアの転職において、高く評価されるスキルについて、フロントエンドとサーバーサイドに分けて紹介します。もちろん、両方のスキルを保有している場合には、より高い評価に繋がります。

関連記事:

SIer・SESや未経験からWeb系企業への転職を成功させるには

フロントエンドエンジニアに必要なスキル|勉強法も一挙紹介

Webエンジニアに共通して必要なスキル

最初に、フロントエンドとサーバーサイド両方で必要となるスキルもあわせて解説します。これはWebエンジニアになるために必須といえるスキルなので、必ず身につけておくようにしましょう。

プログラミングスキル

フロントエンドエンジニア、サーバーサイドエンジニアどちらも何らかのプログラミング言語を使用してプログラミングができなければいけません。そのため、それぞれに必要なプログラミング言語は扱えるようにしましょう。複数のプログラミング言語の習得は難しいと考える人もいるかもしれませんが、プログラムを組むための考え方の根本はそれほど大きな違いがありません。いくつかのプログラミング言語を習得して、一人でプログラムを作成できるレベルを目指しましょう。

クラウドに関するスキル

最近ではインターネットを介してITインフラを構築できる「クラウドサービス」が普及しており、Webサービスの開発もこのクラウドサービスを利用することが多くなりました。そのため、クラウドサービスを扱うためのスキルが求められます。

クラウドサービスで有名なものとしてはAWS(Amazon Web Service)、Microsoft Azure、Google Cloudなどがあります。どのサービスも無料試用が可能なので、実際に使ってみて知識を深めるとよいでしょう。

なお、クラウドを扱うためには、サーバーやネットワークなどのITインフラに関する知識が必要です。それらについてあまり知識がない場合は、先にITインフラについての知識を深めておくことをおすすめします。

ネットワークやセキュリティーに関するスキル

Webエンジニアが開発するWebサイトやWebサービスはネットワークを介して利用されるため、ネットワークやセキュリティーに関するスキルが必須です。これらの知識がなければ、開発したサイトが外部からの悪意のある攻撃を受け、サイトの改ざん、不正アクセスや情報漏洩などのインシデントを引き起こす可能性があります。

そのため、ファイアウォールやWAP(Web Application Firewall)、暗号化などのネットワークセキュリティに関する知識・スキルを身につけておきましょう。

フロントエンドエンジニアの場合

Webのユーザーに見える部分を構築するフロントエンドエンジニアの場合に、評価されるスキルとして下記があげられます。

関連記事:フロントエンドエンジニアの将来性と求められるスキル・資格を解説

マークアップスキル

WebサイトやWebアプリケーションを開発するための基本となるスキルが、HTMLやCSSなどのマークアップスキルです。マークアップスキルを使って、Webサイトをデザインし、ユーザーの目に見える形で実装します。このスキルがないとWebサイトがつくれないといっても過言ではなく、フロントエンドエンジニアとして最低限必要なスキルであるため、必ず習得しましょう。

JavaScriptを扱うスキル

WebのフロントエンドはHTMLとCSS、そしてJavaScriptによって構築されています。この3つのフロントエンドエンジニアにとっての必須言語の中でもスキルの幅が一番広いのがJavaScriptです。JavaScriptはWebページのブラウザ上の動きや見た目を制御し、マウスやスワイプでの操作に関わる機能やアニメーション、非同期通信などの実現にも欠かせません。

フロントエンドエンジニアの転職の場合、JavaScriptを使った実務経験があることは前提条件であり、評価を得るにはプラスアルファの要素が必要となります。拡張が続けられるJavaScriptの仕様を熟知し新旧の構文や端末、ブラウザの違いにも対応できる場合や、JQueryをはじめとしたライブラリやReact、Vue.js、Angularなどのフロントエンドフレームワークに習熟している場合には高い評価に繋がります。

UI/UX設計スキル

Webシステムにおけるフロントエンドは、ユーザが直接使う画面であり、UI(ユーザインタフェース)にあたります。見た目やデザインの良さ、操作性の高さなどを考慮した設計ができるスキルは評価の対象となります。

また、UIと関連してユーザにWebサイトを通して体験を提供するUX(ユーザエクスペリエンス)の設計・実装スキルは、フロントエンドエンジニアとしての評価を高めるものです。

CMS構築スキル

Webのフロントエンドの構築は、常にソースコードを一から書き起こして作成するとは限りません。近年では開発効率とコストを考慮して、CMS(コンテンツマネジメントシステム)と呼ばれるソフトウェアを利用してフロントエンドの大枠を形成し、フロントエンドエンジニアはデザイン部分やカスタマイズを担当するというケースも増えています。

CMSに関する知識を持ち、インストールや設定、カスタマイズに向けたスキルを持つことで、フロントエンドエンジニアとしての活躍の幅が広がるため、評価されます。

サーバーサイドエンジニアの場合

Webのサーバー処理の構築を主な業務とするサーバーサイドエンジニア(バックエンドエンジニア)の場合、Java、PHP、Python、Ruby、JavaScript(Node.js)などのサーバーサイド言語のスキル保有は前提となります。それに加えて、以下のスキルを保有している場合、高い評価につながる傾向があります。

関連記事:サーバーサイドエンジニアへの転職|必要スキル・経験・資格などを紹介します

フレームワーク、ライブラリを活用した開発スキル

サーバーサイドのプログラム構築においては、開発効率や生産性、品質の向上を目的としてフレームワークを利用することが一般的です。特に転職先で採用しているフレームワークやライブラリに関して、活用スキルを持っている場合には評価の対象となります。

データベースのスキル

サーバーサイドのプログラムでは、ほとんどの場合にデータの保存先としてデータベースを利用します。必然的にサーバーサイドエンジニアはデータベースへアクセスするプログラムの作成、データベースの構築、運用をするシーンが多く、データベースに関するスキルは評価に繋がります。

フロントエンドの開発スキル

Webシステムでは、サーバーサイドのプログラムはフロントエンドからの要求に答える役割を担っています。フロントエンドの開発に関するスキル・知見をもっていることで、サーバーサイドのプログラムの設計・構築においても効率や品質を向上させることが可能なため、評価されることがあります。

環境の構築や継続的インテグレーション(CI)に関するスキル

サーバーサイドエンジニアの場合、サーバーへの環境構築やアプリケーションのリリースが業務において頻繁に発生します。このため、サーバーOS(Linux他)の知識や操作スキル、クラウドサービスの操作スキル、仮想化環境・コンテナについての知識と利用スキル、CIツールに関しての知識などを持っていることで、開発と運用の業務をスムーズに繋げることが可能です。繰り返し改良を行うWebサービスの提供を行う企業への転職では評価されるスキルとなります。

Webエンジニアの転職で有利になる資格

エンジニアの転職において、資格の保有は一定のスキルを示すことができます。転職先で利用するスキルに関連した資格の保有は、選考上でも有利に働きます。

本項ではWebエンジニアの転職で有利に働くことの多い資格について紹介します。

関連記事:

Webエンジニアに資格はいらない?おすすめの試験や対策方法

フロントエンドエンジニア向けおすすめ資格12選!難易度順でご紹介

HTML5プロフェッショナル認定試験

HTML5プロフェッショナル認定試験は、特定非営利活動法人LPI-JAPANによって実施されるHTML5、CSS3、JavaScriptなどWebの基礎となる技術と知識を認定する資格です。IPAが作成しているITスキル標準(ITSS)において、HTML5 L1はレベル2、HTML5 L2はレベル3に位置付けられているため、取得することで一定の評価を得ることができます。

Ruby技術者認定試験

Ruby技術者認定試験は、Rubyアソシエーションが実施するRubyに関するスキルを示せる資格試験です。Rubyベースのシステムを設計開発、運用するエンジニアやRubyでシステム提案を行うコンサルタント、Rubyを教える講師を対象としており、SilverとGoldの2つのランクがあります。サーバーサイドエンジニアがRubyのスキルを示す際に有用な資格となります。

PHP技術者認定試験

PHP技術者認定試験は、PHPによる開発スキルを示すことのできる資格試験です。一般社団法人BOSS-CON JAPANにより運営されており、PHPのバージョンとレベルにより試験が分かれています。2022年11月14日時点では、PHP5技術者認定初級試験(ITSSレベル1準拠)、PHP5技術者認定上級・準上級試験(ITSSレベル2/3準拠)、PHP7技術者認定初級試験(ITSSレベル1準拠)、

PHP8技術者認定上級・準上級試験(ITSSレベル2/3準拠)が提供されています。PHPを利用するサーバーサイドエンジニアの場合、転職に役立ちます。

JAVA(TM)プログラミング能力認定試験

JAVA(TM)プログラミング能力認定試験は、民間企業サーティファイが提供している試験です。3級、2級、1級の3つのレベルがあり、1級ではコードを実際に扱う記述式の試験が行われ実践的なスキルが問われます。Javaはサーバーサイド言語として大規模プロジェクトなどで採用されるケースも多いため、Webエンジニアにとっても役立つ資格となっています。

CIWJavaScriptSpecialist

インターネットとWebに関するスキルを認定する国際資格に、米国Certification Partner社により運営されているCIW(Certified Internet Web Professional )があります。

その中でも「CIW JavaScript Specialist」はWeb開発におけるJavaScriptに特化した資格です。試験は英語で提供されているためハードルは高いものの、フロントエンドエンジニアにとって非常に重要なJavaScriptに関する知識・スキルを示すことができます。

Webエンジニアの年収

厚生労働省のjobtag(職業情報提供サイト 日本版O-NET)によると、Webエンジニアと同等と考えられる職種「システムエンジニア(Webサイト開発)」の平均年収は550万円でした。出典は令和4年の賃金構造基本統計調査の主な職業分類「ソフトウェア開発技術者」です。

国税庁の調査によると、令和4年の給与所得者の年間給与の平均は458万円であり、Webエンジニアは比較的高い年収を望める職種といえるでしょう。

統計データによって数字は異なるので、あくまでも参考値とお考えください。

20代の年収

厚生労働省が商標登録しているjobtagのデータでは、20代のWebエンジニアの平均年収は20〜24歳で322万円、25〜29歳で434万円です。20代前半から20代後半で一気に年収が上がっていることがわかります。20代前半はまだ就職してから年数が浅いため、給与が伸びやすい時期と考えられます。

30代の年収

同じくjobtagのデータで、Webエンジニアの30代の平均年収は、30代前半が518万円、30代後半が601万円となっています。20代と比べると上がり幅は下がっていますが、それでもWebエンジニアの平均年収はキャリアに応じて上がっています。

40代の年収

同じくjobtagのデータで、Webエンジニアの40代の平均年収は、40代前半が626万円、40代後半が686万円となっています。年々上がり幅が狭くなっているものの、40代でもキャリアに応じて年収が伸びています。

年代別でのWebエンジニアへの転職活動のコツ

Webエンジニアへの転職活動のコツは年代によって異なります。言い換えれば、自分の年代に合ったアプローチが必要ということです。各年代の転職活動のコツを解説していきます。

20代での転職

20代でWebエンジニアに転職する場合、現状のスキルによってアプローチが異なります。未経験の場合、まずは自分がどの分野に興味を持っているのかを見極め、その分野に特化したスキルを身につけることが重要です。

また、求人情報や業界情報を積極的に収集することも大切です。仕事探しと並行して、ポートフォリオに書ける実績を作ってください。個人受託などがおすすめです。

すでにスキルがある場合は、転職エージェントを活用し、自分に合った企業を紹介してもらうと良いです。

30代での転職

30代でWebエンジニアに転職する場合、キャリアの方向性をある程度決めておくことが重要です。IT業界では、一定の年齢になると技術追及指向の人とマネジメント指向の人に分かれてきます。

平均的にはマネジメント指向の方が年収が上がりやすいですが、技術力が高ければ技術特化で高収入を稼ぐことも可能です。どちらが良いかは結局のところ人によるでしょう。

40代での転職

40代でWebエンジニアに転職する場合、経験やスキルを活かせる職場を見つけることが重要です。また、今後のキャリアアップに向けて、新しい分野にチャレンジする精神性もあるとより良いでしょう。

そのためには、新しい技術やトレンドにアンテナを張り、学習に励むことが必要です。40代でIT業界に在籍している人はマネジメント指向の人が多いはずですが、技術への関心も持ち続けることで差別化が図れます。

マネジメントスキルは重要ですが、マネジメントだけにならない方が若手エンジニアとのコミュニケーションなどでも技術のことが話せてより良いでしょう。

Webエンジニアの需要が高い理由

Webエンジニアは将来性があり、今後も需要が高まっていくでしょう。今はインターネットが普及しているので、Webサイトやアプリの開発には当然需要があります。コロナ禍でオンラインビジネスが急速に拡大したので、その点でもWebエンジニアの需要は一層高まっています。

また、技術の進歩に伴い新しいプログラミング言語やフレームワーク、ライブラリが次々と開発されている状況です。これらの技術を習得することで、キャリアアップにつながるでしょう。

関連記事:

Webエンジニアの将来性は?活躍し続けるためのスキルも解説

フロントエンドエンジニアの将来性と求められるスキル・資格を解説

オンラインビジネスの拡大

インターネットが普及して以降、Webサービスは増加し続けています。例えばECサイトやネットバンキング、オンラインゲーム、配信サービスなどがあげられます。加えて、今ではスマートフォンやタブレットが普及し、いつでもどこでもWebサービスが利用できる環境が整っています。これにより、オンラインビジネスが急速に拡大しました。

これらオンラインビジネスを支えるのがWebエンジニアです。今後もオンラインビジネスは拡大し続けることが予想され、その拡大に応じてWebエンジニアも求められるでしょう。

デジタル化の推進

企業ではキャッシュレス決済やペーパレス化、DXの推進などデジタル技術の活用が急務となっています。デジタル化を推進していくことで、速やかな情報共有や作業効率化を実現できます。このようなデジタル化を推進していくために必要なWebサービスやWebアプリケーションを開発するには、Webエンジニアが必要です。

IT技術の発展

IT技術が急速に発展するとともに、Web関連の新しい技術が誕生し、高度なWebアプリケーション開発が可能になっています。例えば、クラウドを使ったWebサービスや機械学習をつかったデータ分析、AIを用いたWebアプリケーションなどがあります。これらの新しい技術を使える専門的な知識をもったWebエンジニアは、今後ますます需要が高まるでしょう。

Webエンジニアに関するよくある質問

Webエンジニアに関するよくある質問とその回答を紹介します。学習のフローや転職までの道筋をイメージし、あとは地道に思考錯誤しながら取り組んでいくことが重要です。

Q1. Webエンジニアの平均年収を教えてください

厚生労働省のjobtag(職業情報提供サイト 日本版O-NET)によると、Webエンジニアと同等と考えられる職種「システムエンジニア(Webサイト開発)」の平均年収は550万円です。統計データによって数字は異なりますが、概ね似たような数字になっているでしょう。

Q2. Webエンジニアになるには何から勉強すればいいですか?

Webエンジニアになるには、まずシステムの基礎から学ぶのが良いです。たとえば、Webサイトやアプリケーションの仕組みなどが挙げられます。次にプログラミング言語です。プログラミング言語は、オンライン講座や書籍、Webサイトなど自分に合う方法で学習できます。

次に環境ツールについても学ぶ必要があります。Webサイトやアプリケーションを開発するためには、WebフレームワークやIDEと呼ばれる総合開発環境、データベースなどのツールを使用することが多いです。これらのツールの使い方をマスターすることで、開発が効率的になります。

Q3. Webエンジニアには何が必要ですか?

Webエンジニアには以下のようなスキル、知識が必要です。

-

・プログラミングスキル

・Web全般の知識

・データベースの知識、スキル

・フレームワークの知識

・サーバーの知識

担当するポジションなどによっても変わってきますが、上記のようなスキル、知識があればWebエンジニアとして仕事ができます。特に重要なのは、プログラミングスキルです。データベースのスキルは、主にSQLが書けることを指しています。

Q4. Webエンジニアに向いているのはどんな人ですか?

Webエンジニアには、以下のような人が向いています。

-

・コミュニケーション能力がある人

・問題解決能力がある人

・好奇心が旺盛な人

Webエンジニアは、多くの人と協力しながら作業を行います。フロントエンドとバックエンドがそれぞれ分かれて作業していれば、それぞれのエンジニアと連携が必要です。システム開発は多くの人と行うため、コミュニケーション能力が優れている人は、Webエンジニアに向いているといえます。

また、開発においてトラブルが発生しても論理的に考え、速やかに原因を特定し問題解決に導ける人は、Webエンジニアに向いています。Webエンジニアは多くのプログラムを開発していく必要があるため、問題解決能力は欠かせません。

最後に、IT技術は日々進化していきます。Web関連の技術も新しいプログラミング言語やライブラリ、フレームワークが登場します。これらの新しい技術に積極的に触れ、仕事に役立てられる人は、非常に重宝されるでしょう。

ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア

レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通したキャリアアドバイザーが、年収・技術志向・今後のキャリアパス・ワークライフバランスなど、一人ひとりの希望に寄り添いながら転職活動をサポートします。一般公開されていない大手企業や優良企業の非公開求人も多数保有していますので、まずは一度カウンセリングでお話してみませんか?(オンラインでも可能です)

転職支援サービスに申し込む

また、「初めての転職で、何から始めていいかわからない」「まだ転職するかどうか迷っている」など、転職活動に何らかの不安を抱えている方には、無料の個別相談会も実施しています。キャリアアドバイザーが一対一で、これからのあなたのキャリアを一緒に考えます。お気軽にご相談ください。

「個別相談会」に申し込む

レバテックキャリアのサービスについて