- IoTエンジニア向け資格4つ

- そもそもIoTエンジニアとは?

- IoTエンジニアが資格を取得するメリット

- 資格以外にIoTエンジニアに求められるスキル

- IoTエンジニアは将来性のある職種

- IoT資格に関するQ&A

IoTエンジニア向け資格4つ

IoTエンジニアを目指す場合に有効な資格を紹介します。2023年8月時点で、IoTエンジニアや志望者向けにおすすめできる資格は以下4つです。

以下では、それぞれの試験概要や、費用・難易度・勉強方法・現場での評価などを詳しく説明します。

IoT検定

IoT検定はIoT検定制度委員会が主催する検定試験です。IoT検定制度委員会は、複数の業界団体・企業・有識者で構成される、IoT・AI・ビッグデータ等の技術やマーケットについての知識やスキルに関する検定をおこなう民間団体です。

IoTに関する知識やスキルを可視化し、より一層IoTを普及させることを目的として実施されています。技術面、マーケティング、サービスの提供、ユーザーのそれぞれの視点から、IoTの活用に必要となるカテゴリ、スキル要件などを網羅し、それぞれの立場でIoTを企画・開発・利用するために必要な知識があることを認定する資格試験です。

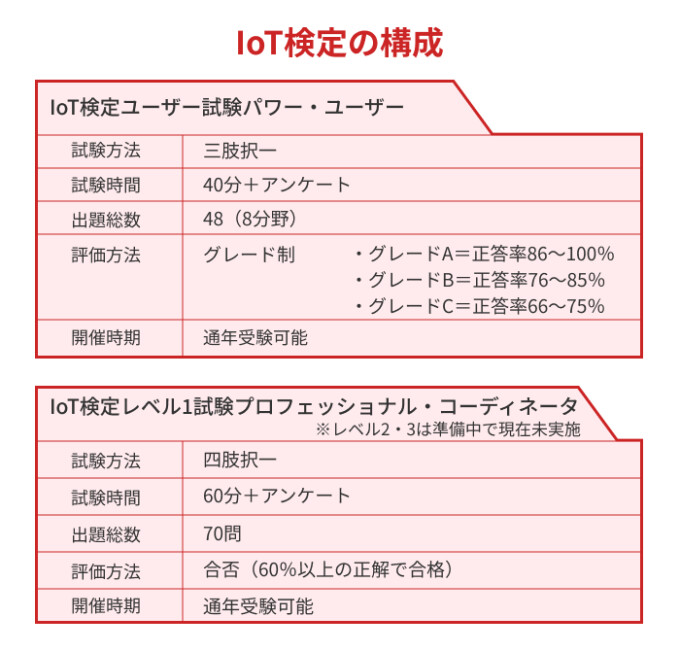

IoT検定全体では、IoT一般ユーザー向けとIoTプロフェッショナル向けに大きく分類されています。

IoT一般ユーザー向けは、下記の一種類です。

・IoT検定ユーザー試験 パワー・ユーザー(IoT-PU)

IoTプロフェッショナル向けは、下記の3レベルに分かれています。2023年8月時点ではIoT-PCのみが提供されており、他の2つは「詳細準備中」とされています。

-

・IoT検定レベル1試験 プロフェッショナル・コーディネータ(IoT-PC)・IoT検定レベル2試験 プロフェッショナル・エンジニア(IoT-PE)

・IoT検定レベル3試験 プロフェッショナル・アーキテクト(IoT-PA)

IoT検定ユーザー試験パワー・ユーザー

IoT検定ユーザー試験パワー・ユーザーはIoTシステムを使うビジネスパーソンに向けた試験です。開発者向けの検定ではないため、技術的内容よりも戦略立案やIoTプラットフォーム上での実務など、一般的なビジネスパーソン向けの内容が出題されます。試験時間は40分で全48問、CBT方式で行われます。費用は税込み8,800円です。なお、合否判定はなく、正答率に応じた「グレード制」を採用しています。

グレードA…正答率86%以上

グレードB…正答率76~85%

グレードC…正答率66~75%

・出題範囲

出題範囲は大きく「マネジメント領域」と「テクノロジー領域」に分類され、IoTを用いた戦略や産業システム、法令、ネットワークやデータ分析、IoTプラットフォームに関する知識が出題されます。

・難易度

試験自体の難易度はIT系資格試験の中でも易しい部類です。ITスキル標準(ITSS)のレベルに換算すれば、レベル1〜2に相当するでしょう。

・習得のための学習方法

学習に際しては、IoT検定制度委員会が公開しているスキルマップ(IoT検定ユーザー試験スキルマップβ版)を読み込み、全体像を把握しましょう。記載してあるキーワードを理解できるレベルを目指します。また、公式サイトにてIoT-PU対応のテキストも紹介されているため、こちらの利用もおすすめです。

・現場での評価

IoTに関する基礎的な知識・スキルの証明にはなりますが、エンジニアとしての評価には結び付きにくい試験です。IoTエンジニアを目指すのであれば、同じIoT検定のIoT-PC取得を目指しましょう。

IoT検定レベル1試験プロフェッショナル・コーディネータ

IoTを用いたシステム開発において、IoTに関する技術全体を俯瞰し、プロジェクトを主導できるレベルのスキルを示せる試験です。純粋な開発者向けの試験ではなく、現場のリーダークラスを想定しています。ユーザー向けのIoT-PUよりは技術的な内容の比重が高いです。試験時間は60分で全70問、CBT方式で行われ正答率60%以上で合格、費用は税込み11,000円です。

・出題範囲

出題範囲はスキルマップに定められています。「戦略とマネジメント」「産業システム」「法務」「ネットワーク」「デバイス」「プラットフォーム」「データ分析」「セキュリティ」の全8カテゴリーです。また、各カテゴリーから特に重要な項目として「IoT関連の産業システム」「PAN(Personal Area Network)」「電子工学」「機械学習および人工知能に関する知識」が挙げられています。

・難易度

試験自体の難易度はIT系資格試験の中で平均的なレベルです。ITスキル標準(ITSS)のレベルに換算すれば、レベル2相当と考えてよいでしょう。

・習得のための学習方法

IoT-PUと同様に、IoT検定制度委員会が公開しているスキルマップを読み込みましょう。そのうえで、公式サイトにて紹介されている公式テキストやIoT系の技術テキストを用いて、知識を深めていく方法がおすすめです。

・現場での評価

情報システム部門のリーダーやマネージャーなどにはおすすめです。本格的な技術者向け試験としては、IoT検定レベル2、3が予定されていますが、2023年8月時点では詳細準備中と公式サイトに記載されています。

IoTシステム技術検定

IoTシステム技術検定は、官民連携で設立されたモバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC)が主催するIoTに関するスキルを検定する試験です。難易度別に基礎検定、中級、上級の3つのグレードが設けられています。また、関連の試験としてワイヤレスIoTプランナー検定も同団体が主催しています。

IoTシステム技術検定 基礎(IoTアドバイザ)

IoTを扱うビジネスパーソン向けの試験であり、IoTに関する基礎知識の理解が目的です。試験時間は60分で全60問、CBT方式で行われます。合格に必要な正答率は非公開ですが、正答率65〜70%が合格ラインと言われています。費用は税込み11,000円です。

・出題範囲

IoT、ビッグデータ、AIに関する専門用語が出題されます。カテゴリーは「IoTシステム構成と構築技術」、「センサ/アクチュエータ技術と通信方式」、「IoTデータ活用技術」、「IoT情報セキュリティ対策技術」、「IoTシステムのプロトタイピング技術」などです。

・難易度

試験自体の難易度はIT系資格試験の中ではやや易しいレベルです。ITスキル標準(ITSS)のレベルに換算すれば、レベル2相当と考えてよいでしょう。

・習得のための学習方法

公式テキストの活用やITベンダーが主催する対策講座を用いた学習がおすすめです。

・現場での評価

基礎レベルの資格であるため、エンジニアとしての評価には直結しないでしょう。中級・上級の取得を目指したいところです。

IoTシステム技術検定 中級(IoTエキスパート)

IoT構築、活用に関する基礎レベルの技術的知識を問う試験です。試験時間は90分で全80問、CBT方式で行われ、合格に必要な正答率については、IoTアドバイザと同様に正答率65〜70%が目安となります。費用は、一般受験者は税込15,400円となっています。

・出題範囲

IoTシステムの構築に必要な基本技術についての内容が出題されます。カテゴリーは「IoTシステム構成と構築技術」、「センサ/アクチュエータ技術と通信方式」、「IoTデータ活用技術」、「IoT情報セキュリティ対策技術」、「IoTシステムのプロトタイピング技術」などです。

・難易度

試験自体の難易度はIT系資格試験の中では平均的なレベルです。ITスキル標準(ITSS)のレベルに換算すれば、レベル2相当と考えてよいでしょう。

・習得のための学習方法

公式テキストの活用やITベンダーが主催する対策講座を用いた学習がおすすめです。

・現場での評価

実際のIoTシステム構築に必要な内容が多いため、IoTエンジニアとして一定の評価に結び付くと考えられます。実務経験を積みながらの受験がおすすめです。

IoTシステム技術検定 上級(IoTプロフェッショナル)

IoTを用いた専門的なサービス構築に必要な知識が問われる試験です。システム企画・設計などを行う上流工程を担当するエンジニアを対象としています。1.5日の専門技術講習の受講と、3時間の論文作成試験で構成。費用は、中級検定合格者が税込5,000円、情報処理学会のCITP有資格者および早稲田大学スマートエスイー修了者が税込33,000円です。

・出題範囲

専門技術講習では「IoTビジネスモデル創出」、「IoTセキュリティ」、「ビジネスモデル・デザインの要」、「AI活用によるIoTアプリケーション 」、「5G最新技術動向」などが扱われます。また、論文試験では、業界ごとにIoTシステムを用いたサービス構築を想定し、顧客の課題や技術的な訴求点を述べる内容が求められるようです。

・難易度

試験の難易度はIT系資格試験の中でも平均より高いでしょう。論文試験が課されるため、ITスキル標準(ITSS)に換算すれば、レベル2~3相当と考えられます。

・習得のための学習方法

独学は非常に難しいため、ある程度の実務経験と専門技術講座の受講が必須です。

・現場での評価

比較的大規模なIoTシステムを構築するプロジェクトであれば、知識とスキルの証明に成り得ます。ただし、こちらも実務経験は必須です。

ワイヤレスIoTプランナー検定

ワイヤレスIoTプランナー検定は、IoTシステム技術検定と同じモバイルコンピューティング推進コンソーシアムにて運営するIoTの技術知識とビジネス知識を検定する資格試験です。総務省が後援しています。

対象はDXを導入する企業の中核リーダーとされています。IoTに関する基礎的な知識を習得し、システム構築者などと円滑なコミュニケーションができるレベルを目指す方に向けた資格です。

CBTによる試験方式と専門技術講習(+理解度確認テスト)による検定の2種類の方式があります。

CBT試験は、試験時間60分で4者択一の問題が60問です。合格基準は非公表ながら65%~70%が目安でしょう。受験料は、一般参加の場合、税込13,200円です。

・出題範囲

IoTの仕組みから活用事例を用いた導入・運用について、IoTの基礎技術などIoTに関する知識を網羅的に問われます。技術的な知識だけでなく運用に関する知識を身につけなければなりません。

・難易度

受験者数や合格率は非公開です。とはいえIoTに関する基礎的な知識を中心に問われる試験ですので、難易度は決して高くありません。

・習得のための学習方法

公式テキストを中心とした学習が基本となります。公式サイトに検定試験サンプル問題が掲載されていますので、これらも活用しましょう。また、講習も頻繁に行われているのでそちらも確認してはいかがでしょうか。

・現場での評価

前述の通り、難易度や内容から技術者向けの資格ではありません。システム構築を行う技術者と円滑に意思疎通を目指したいプロジェクトマネージャー、DX推進を担当する事業部署の人材などが取得していると、一定の知識があることを示せます。総合職の方が持っていると技術者側の評価を得られるでしょう。

エンベデットシステムスペシャリスト試験(ES)

エンベデッドシステムスペシャリスト試験は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が主催し、経済産業省が認定する国家資格の高度情報処理試験の一分野です。IoTを含む組み込み開発者向けのスキルを示すことができます。2023年8月時点で、IoTエンジニアと関連深い試験の中では、最も難易度が高いものの一つです。IPA主催の公的な資格であることから、高い認知度を誇ります。

午前・午後それぞれ2部制で行われ、午前は選択式、午後は論述式・記述式の試験です。年一回開催。合格基準は正答率60%以上、受験費用は7,500円です。

・出題範囲

午前Ⅰ・Ⅱはテクノロジー・マネジメント・ストラテジーの各分野から満遍なく出題されます。

午後Ⅰは設計・開発分野に関する問題が出題されます。午後Ⅱは下記の分野が対象です。

・組込みシステム・IoT を利用したシステムの事業戦略・製品戦略・製品企画・開発・サポート及び保守計画の策定・推進にかんすること

・機能要件の分析・機能仕様の決定に関すること

・対象とするシステムに応じた開発手法の決定・汎用モジュールの利用に関すること

・組込みシステムのシステムアーキテクチャ設計・要求仕様の策定に関すること

・組込みシステムのソフトウェア設計・実装に関すること

・組込みシステムのハードウェア設計・実装に関すること

・保守に関すること

IPAの公式情報などを参照しながら、対策を立てていきましょう。

・難易度

ITSSではレベル4に位置しており、国内のIT系資格試験の中で最も難しい水準です。直近5年ほどの合格率は16~20%となっています。

・習得のための学習方法

午前の選択式は、過去問や市販のテキストを用いた独学でも対策が可能です。ただし、午後の記述式試験は、10ページ以上におよぶ長文を読み込んだ後に記述式で回答していきます。そのため、ある程度の「慣れ」が必要になるでしょう。特に実務未経験の場合は、予備校の対策講座などを駆使した対策がおすすめです。

・現場での評価

IT系資格の中でも最難関レベルに位置し、合格率も低いことからエンジニアとしての評価に結び付きます。実務経験があれば、この資格の取得が転職・キャリアアップのきっかけになることは十分にあり得ます。

そもそもIoTエンジニアとは?

そもそもIoTエンジニアとは、どのようなエンジニア職種なのでしょうか。IoTエンジニアの概要と主な仕事内容について解説します。

関連記事:

IoTエンジニアは未経験から転職可能?年収や将来性は?

制御エンジニアとは?仕事内容や年収、資格も紹介

IoTエンジニアの概要

IoT(Internet of things)エンジニアとは、家電・自動車・デジタルデバイスなどに対し、IoTの仕組みを実装する職種です。センシング対応や無線通信機能の実装、超小型コンピュータ(シングルボードコンピュータなど)で稼働するソフトウェアの開発など、従来の組み込みエンジニアにさらなるスキルと知識が求められる傾向にあります。

IoTエンジニアの仕事内容

IoTエンジニアの主な仕事内容は、IoTデバイス上で動作するソフトウェアの「設計・実装(コーディング)・テスト」です。作業工程の大枠としてみれば他分野のITエンジニアと大差はありません。ただし、一般的なソフトウェア開発とは異なり、ハードウェアの知識が必要になります。具体的には以下の通りです。

連携部分の開発

現在実用化されているIoTデバイスの多くは、温度・加速度などを計測するセンサー機能と、無線通信機能で構成されています。IoTエンジニアは、こうした機能が外部とスムーズにデータをやり取りできるように、連携部分の開発を担います。

例えば、IoTデバイスで取得した温度情報をスマートフォンで検知できるように、IoTデバイス側に温度測定用センサーやネットワーク通信機能を実装していきます。

プログラミング

デバイス内にさまざまな機能を付与するプログラミングは「組み込みプログラミング」と呼ばれます。IoTデバイスの多くは、小型のデジタルデバイスであることから、プログラムが使用可能なハードウェアリソースには著しい制限が課されています。組み込みプログラミングでは、「限られたハードウェアリソースを、いかに有効に使いきるか」を念頭に置いたプログラミングが必要です。

回路設計、製作

IoTエンジニアは、回路設計や製作を担当することもあります。物理的な回路を制作するため、電子回路に関する知識が必要です。また、「Arduino」や「Raspberry Pi」など、手のひらサイズの基板上にCPUやメモリなどが組み込まれた「シングルボードコンピュータ」上で回路設計を行うこともあるため、小型デバイスの知識も求められます。

IoTエンジニアが資格を取得するメリット

IoTエンジニアが資格を取得するメリットを2つご紹介します。資格取得は実務歴の浅い方や他業種から転職される方に特におすすめです。

-

・求められる知識やスキルの証明になる・必要な知識を網羅的に学べる

これらの結果として、経験が浅くても信頼を得る可能性が高まります。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

求められる知識やスキルの証明になる

IoTエンジニアは技術職ですので、当然知識やスキルを求められます。新人や異業種からの転職者の場合、職歴でスキルを証明することが難しいため、資格を取得しておくとスキルの公的な証明が手に入ります。また、早いタイミングで関係者からの信頼を得る可能性も高まります。

必要な知識を網羅的に学べる

資格試験はその業界に深く関わる団体が作成しているため、資格試験に挑戦するだけで必要な知識を網羅的に学べます。独学で網羅的に学ぶのは難しいため、資格取得で勉強の指針が手に入ると言えるでしょう。

資格以外にIoTエンジニアに求められるスキル

本記事で言及する資格試験関連以外で、IoTエンジニアに求められるスキルをご紹介します。IoTエンジニアはITエンジニアの中でも多岐に渡るスキルが求められる傾向があります。

ヒューマンスキル

IoTエンジニアは次のようなヒューマンスキルが求められます。

-

1. コミュニケーション能力2. プロジェクトマネジメント能力

3. クリエイティブな解決能力

4. チームワーク能力

IoTエンジニアはチームメンバーや顧客との円滑なコミュニケーション能力、プロジェクトのスケジュールやコストを管理するプロジェクトマネジメント能力、問題解決に向けたクリエイティブな解決能力、複数メンバーと協力してプロジェクトを遂行するチームワーク能力が求められます。

技術的なスキル

IoTエンジニアはネットワークとデバイスを連携させるため、デバイスからソフトウェア、ネットワークやクラウドなど広い分野の知識を必要とします。また、近年ではIoTデバイスが収集した大量のデータを分析する人工知能のシステム開発に携わる機会もあるようです。

IoTエンジニアは将来性のある職種

身近な家電から製造や輸送の現場まで幅広い分野において、IoTは必須となってきている技術です。今後、ますますIoTエンジニアの活躍できるフィールドは広がることが想定され、需要も高まることが予測されます。

レバテックキャリアにて2023年8月19日時点で、職種「組込・制御エンジニア」キーワード「IoT」を指定して検索を行うと、127件の求人・転職情報が該当しました。また、職種「組込・制御エンジニア」以外でも広い分野でIoTエンジニアを求める需要があります。

IoTエンジニアの求人・転職情報

IoT資格に関するQ&A

IoT資格に関するよくある質問と回答を紹介します。受験の際の参考として下さい。

Q1. IoTエンジニアにおすすめの資格を教えてください。

IoTエンジニアにおすすめの資格は以下の4つです。

・IoT検定制度委員会「IoT検定」 ・MCPC「IoTシステム技術検定」 ・IPA「エンベデットシステムスペシャリスト試験(ES)」 ・MCPC「ワイヤレスIoTプランナー検定」

Q2. IoT検定の合格率はどれくらいですか?

IoT検定ユーザー試験パワー・ユーザーに合否判定はなく、正答率に応じた「グレード制」を採用しています。

グレードA…正答率86%以上

グレードB…正答率76~85%

グレードC…正答率66~75%

また、IoT開発者向けにIoT検定レベル1試験プロフェッショナル・コーディネータが用意されています。正答率60%以上で合格となりますが、合格率は公表されていません。

Q3. IoT検定は国家資格ですか?

IoT検定は国家資格ではなく民間資格です。IoT検定を主催しているIoT検定制度委員会は、複数の業界団体・企業・有識者で構成されています。

IoTを含む組み込みエンジニア向けの国家資格には、IPAの実施するエンベデッドシステムスペシャリスト試験があります。

ITエンジニアの転職ならレバテックキャリア

レバテックキャリアはIT・Web業界のエンジニア職を専門とする転職エージェントです。最新の技術情報や業界動向に精通しており、現状は転職のご意思がない場合でも、ご相談いただければ客観的な市場価値や市場動向をお伝えし、あなたの「選択肢」を広げるお手伝いをいたします。

「将来に向けた漠然とした不安がある」「特定のエンジニア職に興味がある」など、ご自身のキャリアに何らかの悩みを抱えている方は、ぜひ無料のオンライン個別相談会にお申し込みください。業界知識が豊富なキャリアアドバイザーが、一対一でさまざまなご質問に対応させていただきます。

「個別相談会」に申し込む

転職支援サービスに申し込む

※転職活動を強制することはございません。

レバテックキャリアのサービスについて